エントリー作品一覧

エントリー作品一覧

2020年7月1日(水)~8月31日(月)の期間に公募を行った結果、○○件のご応募がありました。一般投票と審査結果によって選出された動画には表彰等ございますので、個社ページよりご投票をお願いいたします。

2020年7月1日(水)~8月31日(月)の期間に公募を行った結果、○○件のご応募がありました。一般投票と審査結果によって選出された動画には表彰等ございますので、個社ページよりご投票をお願いいたします。

エントリー作品一覧

2020年7月1日(水)~8月31日(月)の期間に公募を行った結果、○○件のご応募がありました。一般投票と審査結果によって選出された動画には表彰等ございますので、個社ページよりご投票をお願いいたします。

静岡商工会議所 Sing 今月のコラム

駿府静岡の歴史

Sing2025年3月号②

徳川みらい学会 2024年度 第3回講演会(8/30延期分)

戦国今川の女性たち

駿河台大学 教授

黒田 基樹 氏

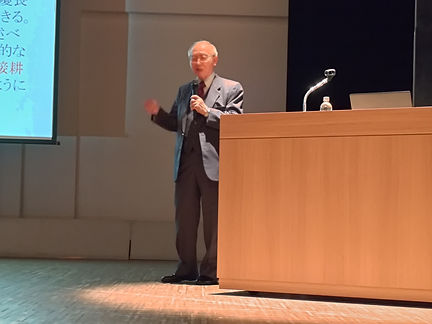

徳川みらい学会第3回講演会(8月30日延期分)が1月21日、静岡商工会議所5階ホールで開催され、駿河台大学教授 黒田基樹氏が「戦国 今川の女性たち」と題して講演を行いました。黒田基樹氏の講演要旨は次の通りです。

(文責:企画広報室)

戦国時代の女性の活躍

弥生時代あたりから身分制社会が始まり、飛鳥時代の終わりに家父長制社会が中華文明から入ってきて、それが平安時代に支配者層に定着して戦中まで続きました。家父長制社会では組織の代表を務めるため男性の資料ばかりが多く残りますが、組織運営において女性の存在は欠かせないものでした。戦国大名家を考えた場合、当主の母や妻、姉や妹として、女性は重要な役割を果たしています。基本的に組織の主催者を家長が務めますが、戦国時代にはその役割を家長が果たせない場合、母や妻がそれを代行していたという事例が見られ、今川家でも病弱な氏輝が政務を行えない時期に母の寿桂尼が代理を務めていました。しかし、こういった事例は、室町時代や江戸時代にはほとんど見られません。それぞれが独立した王国で様々な問題を内部で解決する、幕府などの上位の政治勢力にコントロールされない戦国時代だからこその組織のありかただと思います。

-駿河今川と小田原北条家誕生の立役者- 北川殿

その活躍があまり知られていない北川殿ですが、駿河今川と小田原北条家という二つの戦国大名家の誕生に無くてはならない人物です。北川殿の夫は今川義忠で、その間に生まれたのが戦国大名としての今川家初代氏親です。さらに、小田原北条家の初代伊勢盛時(伊勢宗瑞、北条早雲)の姉でもありました。北川殿は、京都の伊勢備中守家に生まれ駿河今川家の義忠と結婚します。結婚の時期は確定していませんが、おおよそ文明元年頃と推定されています。その後すぐに長女が生まれ、文明五年には嫡男の竜王丸(後の氏親)が誕生します。夫の今川義忠は応仁・文明の乱の時に在国していた駿河を領国化して、遠江を領国化していく途中の文明八年に戦死します。この時、今川家ではわずか四歳の竜王丸に替わって義忠の従兄弟の小鹿範満を当主に擁立する勢力が生まれ内乱が起きます。この家督争いに敗れた北川殿と竜王丸は、現在の焼津の小川に逃れたと江戸時代の軍記資料に記されていますが、同時代の資料は残っていません。その後、北川殿と竜王丸の親子について記された資料はありませんが、おそらく北川殿の実家の伊勢備中守家に戻った可能性が高いと考えられます。それは、竜王丸たちが駿府でクーデターを起こす直前に北川殿の長女が上級公家の正親町三条実望と結婚しているためで、これは北川殿たちが京都に暮らしていなければとても実現できない婚姻で実家に戻っていたことを示唆しています。

駿府で家督争いに敗れた10年後、北川殿は弟の盛時と竜王丸を駿河に派遣して小鹿範満を打倒するクーデターを起こします。この判断がなければ戦国大名今川家は生まれず、またすでに伊勢備前守家の当主になっていた弟の盛時が、北川殿の要請を受けて竜王丸の後見役として駿河に下向しなければ小田原北条家の成立もありえませんでした。盛時は、幕府の申次衆という仕事をしていましたが北川殿の要請に応えました。そして、長享元年十月に駿府に下向した竜王丸と盛時がクーデターを成功させ、当主になった15歳の竜王丸を盛時が補佐する状態がしばらく続きます。そして、駿河の中央から西部を平定した後、盛時はその役割を終えて京都に戻り幕府の仕事を続けます。その状況が変わるのが、延徳三年に伊豆を支配していた堀越公方足利政知が死去して、その家督を巡る内乱が起きた影響で駿河が政治的に不安定になり、その対処に盛時は再び駿河に下向することになります。これも、北川殿からの要請で、盛時は事態を解決したら京都に戻って仕事を続けるつもりだったと考えられますが、戦乱が深刻化して戻れなくなり、駿河に腰を据えて竜王丸の後見に専念することになります。盛時は、この時に京都の家族と譜代の家臣を駿河に移住させています。そして、明応二年に盛時の伊豆侵攻が始まります。これは、京都の将軍交代の政変と連動したもので、新たに将軍になった足利義澄の支持のもと伊豆の計略が進んでいきます。明応四年、伊豆の中心部を経略した盛時は、韮山城を構築して焼津の石脇城から本拠を移します。それを受けて、竜王丸は元服して氏親と名乗り駿府を本拠にして、今川家の当主に相応しい立場を確立します。この時、氏親は23歳ほどと考えられ、なぜこれまで元服しなかったのかということが今川家研究における大きな謎の一つになっています。伊豆に本拠を移した盛時は、今川家と別の勢力として存在していくようになります。明応三年までの今川家の軍事行動は全て盛時が総大将を務めていましたが、それ以降は氏親が総大将を務めるようになり、今川家と北条家は分離していきます。北川殿は、氏親が当主になって以降は当主の母を指す大上様と呼ばれ、氏親が寿桂尼と結婚した後も「家」妻の役割を務めました。「家」妻とは家長と対になる女性の立場で家運営を担い、男性家長の継承と同じように「家」妻の役割は当主の母親から、ある段階で当主の妻に引き継いでいくものです。北川殿は永正八年くらいまで「家」妻の役割を果たし北川に隠居して、北川殿と呼ばれるようになりほとんど資料にも見られなくなり享禄二年に76歳くらいで死去します。

-今川家を支えた、戦国大名家を代表する女家長- 寿桂尼

寿桂尼は、今川家の女性の中で最も有名であると共に、戦国大名家の女性としても際だった存在です。寿桂尼は、氏親の正室で後の当主の氏輝の母、その後に家督を継ぐ義元の養母です。かつては寿桂尼が義元の実母と考えられていましたが、それを否定する資料が近年に見つかり見直しが進んでいます。寿桂尼は氏親の最晩年から氏輝が政務をとれない時期に家長を代行して戦国今川家の政務の最高責任者の役割を担いました。寿桂尼が出した発給文書は27通が現存していてその全てが公文書で、その内15通が女家長としてのもので今川家の意思を示しました。

寿桂尼は、京都の中級公家の中御門宣胤の次女で誕生年は判明していませんが、兄弟関係から文明十八年前後の生まれと類推できます。そして、永正二年に数えで二十歳の寿桂尼は今川氏親と結婚します。この時代の中級公家では、財政状況から次女以下は出家させる事例が多くありましたが、寿桂尼は駿河・遠江の二カ国を領国とする大大名の今川氏親と結婚しています。なぜ、この婚姻が成立したのかを考えていくと氏親の姉婿の正親町三条実望が関わっていることが推測できます。正親町三条実望の非常に仲の良い友達に三条西実隆と冷泉為広がいて、その三条西実隆と冷泉為広の親友が中御門宣胤でした。正親町三条実望と三条西実隆は屋敷が隣同士という縁で、今川氏親に中御門宣胤の次女の寿桂尼が紹介されたのではないでしょうか。寿桂尼の妹の義理の子供に山科言継という人物がいて、この人が残した言継卿記という日記は戦国時代の駿河、京都を知るための非常に重要な資料で寿桂尼の行動もこの記録によってわかります。

言継卿記から見る今川家の「家」妻の役割は、台所の管轄や来客の接待などがあり宴会などの管理差配も行っていたようです。北条家でも氏康の妻の瑞渓院が台所を管轄していて、宴会だけでなく日々の魚の購入なども役割だったようです。台所奉行は男性が務めるため「家」妻の管轄にあった男性家臣がいたことがわかります。毛利家を見ると兄弟の間を取り持つのも「家」妻の役割で、子供たちの教育や重臣の出世にも「家」妻の意見が不可欠だったようです。また、家財産の管理も「家」妻が担い、例え秀吉でも大阪城の天守に入るために正妻ねねの許可が必要でした。こうやって見ていくと、かなり大きな権限を持っていたことが推定できる一方で資料が少ないのが実状です。

政務をとれない状態になった氏親の晩年には、寿桂尼が代わって公文書を出しています。大永六年六月十二日(この時氏親は重体)付の朱印状を見ると、当時の社会では男性は漢文、女性は仮名文字を使う慣習があり漢字仮名交じり文で書かれたこの朱印状は女性が書いたものとわかります。ただ、氏親の朱印が押されていたため、これが氏親の発給と見られていた時期がありました。しかし、この頃の氏親は出家していて法名にちなんだ「紹僖」の朱印を使っています。したがって、この時だけ突然「氏親」の朱印を使うことは不自然で、まだ朱印が無かった寿桂尼が氏親の「紹僖」の朱印とは違う「氏親」朱印を使うことで氏親の公文書と区別ができるように発給したと考えることができます。公文書には発給者と別に執筆者が存在して寿桂尼が出したとみられる朱印状の執筆者は、今川家の右筆が務めています。書記官は今川家の当主付なので、これは当主の執務室で作成されていることがわかります。この後、嫡男の氏輝が当主になりますが政務を執れない状態が続き、この時も寿桂尼が代わりに公文書を発給しておいて、その執筆者も今川家の右筆が務めました。後に寿桂尼が引退した後に出した個人的な所領支配に関係する公文書は、今川家の書記官ではなく寿桂尼が雇った書記官が執筆しているため、同じ寿桂尼の公文書でも女家長として出したものか、個人として出したものかは文書の執筆者によって区別できることが2021年に27通の文書の筆跡を検討して明らかになりました。

これまで「家」妻の役割と家長の役割を同時に果たし本来二人で担う役割を一身に背負ってきた寿桂尼ですが、享禄四年に氏輝が政務を執れるようになると女家長の役割を引退して「家」妻に戻ります。しかし、天文五年(1536)に氏輝と氏辰が同日に死去して寿桂尼は自分が生んだ子どもを一時に失ってしまいます。そして、今川家の家督を巡る争いが発生します。家督候補には恵探と承芳(義元)の二人がいて、年上の恵探よりも承芳(義元)の方がおそらく母親の出自によって序列が上でした。寿桂尼は、承芳(義元)を後継当主として立て、その際に養子縁組をします。そして、今川家中の反発する勢力が恵探を擁立して内乱を起こしますが、義元がそれを平定して当主になり政務を執っていくことになります。これ以降、寿桂尼は「家」妻の役割に専念して、天文十六年頃に義元の正妻の定恵院殿にその役割を譲り駿府館を出て引退します。ところが、その定恵院殿が天文十九年に死去してしまい、その後義元は正妻を迎えなかったため寿桂尼が再び「家」妻に復帰することになります。この時の寿桂尼は65歳くらいで、一人でこの役割をこなすことが困難だったためか中御門宣綱と結婚した自分の次女を補佐役にして同じ御屋敷で暮らしました。そして、永禄元年頃に七十歳を超えた寿桂尼は孫の氏真の正妻早川殿に引き継ぎ引退します。早川殿は、まだ年少だったため補佐を務めていた寿桂尼の次女が付けられました。完全に引退した寿桂尼は駿府郊外の沓谷の龍雲寺で隠居して10年後にそこで死去します。寿桂尼が亡くなった年の12月に今川家が滅亡するため、彼女の視点で物語を描くと戦国今川家の成立から滅亡までの全て扱えるため、ぜひドラマ化していただけたらと考えています。

-親の庇護よりも、夫を選び氏真に添い遂げた- 早川殿

早川殿は年若くして氏真の正妻になり、今川家滅亡後も氏真と行動を共にします。夫が没落して、一時的に実家の北条家に頼っているため離縁になってもおかしくところですが、そうはしませんでした。武田信玄の死後、氏真は徳川家康を頼り北条家の庇護から離れ、浜松に移り、早川もこれに付いて行くことになります。おそらく、実子の範以が居たから付いていったのだと思いますが、親の庇護を振り切り夫に付いていく相思相愛の二人と考えるとドラマチックですね。その後も二人はともに暮らし、それは早川殿が亡くなるまで続き、その一年後に氏真が死去します。

-今川家と徳川家の親睦を体現する、秀忠の育ての親- 貞春尼

貞春尼は、最近注目されるようになった氏真の妹です。信玄の嫡男武田義信と結婚しますが、義信は謀反の罪で幽閉されその二年後に死去してしまいます。これまで義信は、信玄の命令で自害したと考えられてきましたが、病死だったことが近年わかってきました。その義信の死によって氏真が妹の返還を信玄に要請して、難航したものの貞春尼は駿府の今川家に戻ることになります。その後、貞春尼が何をしたのか、亡くなった時期くらいしかわかりませんでしたが、家康の元で徳川秀忠の女性家老として活躍していたことを示す史料が発見されました。貞春尼が秀忠の正妻の江の女房衆になっているという指摘は以前からありましたが、実は秀忠の育ての親と言える立場にあったということは驚くべき発見です。徳川家臣に伝わる資料には、秀忠から氏真に宛てた書状の写しが残っていて、氏真が家康を頼った後の今川家と徳川家の関係が非常に密接だったことがうかがえます。さらに秀忠周りを追求していくと、そういった関係がもっと明らかになってくるのではないだろうかと思いますが資料はそれほどありません。貞春尼は秀忠が生まれてから、自分が死ぬまで秀忠を支え続けていますから、秀忠には今川スピリッツが色濃く受け継がれていたと思います。今川氏真と徳川家康は仲が良いだろうなと思ってはいましたが、それを証明する事実、氏真の妹が秀忠の育ての親だったというような記述は本当に驚くべきものでした。今後、それに関する追求がさらに進められ色々なことがわかってくるかと思います。

駿府静岡の歴史

Sing2025年3月号①

徳川みらい学会 2024年度 第5回講演会

徳川忠長期の駿府城下町

静岡市歴史博物館 学芸員

増田 亜矢乃 氏

徳川みらい学会第5回講演会が2024年12月7日に静岡県男女共同参画センター「あざれあ」6階大ホールで開催され、静岡市歴史博物館学芸員 増田亜矢乃氏が「徳川忠長期の駿府城下町」と題してミニ講演を行いました。増田亜矢乃氏の講演要旨は次の通りです。

(文責:企画広報室)

駿府城下町

駿府城下町の成り立ちは家康が慶長期に大きな城と町を造る以前に今川期、武田期があり、古文書や絵図を紐解いていくと城下町の基礎になる部分は中世の段階ですでにできていたことがわかります。そして、大きな画期として天正十四~十八年にかけて行われた徳川家康の城と町の改修があります。静岡市歴史博物館では「戦国時代末期の道と石垣」の遺構を、全国的にも珍しい発掘現場そのままの露出展示をしています。30m以上のまっすぐな道の両側には石垣が積まれて武家屋敷地が両側に建っていたのではないかと推測されています。この天正期の道は、慶長期に開削される駿府城の三の丸堀と府の中心である呉服町通りとほぼ並行に整備されていて、城廓、武家屋敷地、町人地といった身分を中心とした計画的な街づくりがすでに始まっていたことがわかります。そして、慶長十二年の家康の大改修によって駿府城は現在の三の丸のエリアまで拡張をされ、当代記や駿府記などの当時の史料に慶長十二年の火災や西国の大名に命じた普請の様子が記されています。今日のテーマの城下町については、城と違い整備の様子が記された当時の資料は残っていませんが、江戸時代後期の地誌「駿河記」には「同十四年彦坂九兵衛光正・畔柳寿学を以て奉行とし、縄張りして今の町を割らしめ給い」と記され、城の改修と同じ時期に並行して街づくりが行われていたことをうかがい知ることができます。やはりこのような大規模な改修には大きな意力が必要で、現在に繋がるような大きな改修はこの時期に進められたものと考えられます。駿河国新風土記や駿河志料などの地誌でも、慶長十四年が町づくりの契機の年と記述されています。忠長期の駿府城下町絵図と古文書から見た駿府城下町の構造は、近世、江戸時代によく見られる城下町整備と同様に身分でエリアが分けられています。駿府城を中心に武家屋敷が広がり、町割りに際して本通から新通に移した東海道に沿って碁盤目状の街区が配置されました。城下町の南西側には寺町が作られ十ヵ寺以上の寺院が並んでいたようです。こういった城下町の区分が、なぜわかるのかというと静岡市歴史博物館が所蔵している駿府城下町割絵図という掛け軸状の大きな絵図に記されているからです。実は、これは徳川家康時代の図と伝えられてきた絵図ですが、よくよく調べると一枚の絵図に家康期と忠長期の拝領屋敷が混同されていることがわかってきました。これが判明したのは、犬山城白帝文庫に所蔵されている駿府絵図です。この絵図では家康家臣名が朱、忠長の家臣名が墨というように明確な書き分けがされています。このような家康時代とされる城下町絵図は全国各地に残っていて、それは江戸時代の中期以降に駿府城に加番という警備が全国の大名や旗本から一年交替で派遣され、その引継ぎ資料に権現様由来の駿府城下町絵図を書き写していたからです。そうった絵図には忠長期の記述がなく権現様時代の絵図と記され、元々は犬山城のように朱と墨で描かき分けられてかれていたものが混同されて伝わったと考えられます。

絵図と古文書から見る、忠長期の駿府城下

この駿府城下町割絵図と寛永九年の駿河忠長卿附属諸士姓名という文書を手がかりに当時の城下町について考えていきたいと思います。まず、この駿河忠長卿附属諸士姓名は、忠長が改易されたときの家臣のその後の扱いが記された文書です。そこには、家臣の名前と職制が書かれ忠長期の役割職制がよく分かります。一方で、家康の家臣の名前と職制はわからないことが多く、まだまだこれからというところです。割絵図の東南には諸士姓名に書かれる花畑番頭や御用人大番頭の屋敷が並び、その中に玄勝とだけ書かれた名前が出てきます。これは忠長の時代の医師の内田玄勝で、その横に宗哲と家康付きの医師の片山宗哲の名前が書かれています。このことから、家康期と忠長期の間に頼宣期と直轄領期を挟むので明確とは言えませんが、家康期に医者が住んでいた場所に忠長期の医者が住むというように、職制による住み分けがされていた可能性を感じます。北東を見ると、納戸頭、書院番、大番といった警備を担う人たちが城の周りに配置されていたようです。駿河忠長卿附属諸士姓名に代官、町奉行と記される人物の名前が現在の浮月楼の周辺に見られ、その横には先ほど家康期に駿府の町割りの奉行をした彦坂九兵衛光正と畔柳寿学の名前が記され家康期から忠長期への拝領屋敷の継承が見られます。

領地、建物の移動と町人地

忠長期の建築物の移動や領地の変更を見ていくと今川、武田の時代からの旧地である一華堂長善寺の寺領が、侍屋敷を建設するというという理由で安西から、小鹿村に移されました。また。寛永八年に少将井社(現在の小梳神社)が、城内から新谷町に移転され延宝三年に現在の紺屋町に移りました。駿府城下町割絵図は、小梳神社が紺屋町に描かれているので、このことから後の時代の絵図が混ざっていることがわかります。武家屋敷地から町人地に目線を移すと、駿府城下町にとって重要な忠長由来の史料が残っていて、中納言様よりくださり候米の割帳という寛永二年に忠長が駿府に初入府する時に下賜された米の配分が記されています。その中には、九十二の町名が書かれていて徳川時代に整備された駿府九十六ヵ町の原型が見えてきます。当時は町ごとに上、中、下、下下の等級があり、浅間の門前や伝馬町の周辺から同心円状に離れるにしたがって等級が下がっていきました。

現在へと続く忠長の駿府

忠長の改易後、駿府は幕末まで幕府の直轄領として統治され久能山東照宮を有していることもあり、ある種の聖地的で特異な場所として位置づけられ忠長は駿府城下町とそこに暮らす人々のアイデンティティーに繋がる部分を決定づけた人物と評価できるのと考えています。忠長の政治は、富士川の改修や大井川への架橋、家光から怒りを買ったというエピソードが知られている反面で、大井川周辺ではこの架橋が「なんてすごいことをやったんだ」という驚きと感動が由緒書きに記されていたりします。

駿府静岡の歴史

Sing2025年2月号

徳川みらい学会 2024年度 第5回講演会

亜相徳川忠長の悲劇

東洋大学非常勤講師

小池 進 氏

徳川みらい学会第5回講演会が2024年12月7日に静岡県男女共同参画センター「あざれあ」6階大ホールで開催され、東洋大学非常勤講師 小池進氏が「亜相徳川忠長の悲劇」と題して講演を行いました。小池進氏の講演要旨は次の通りです。

(文責:企画広報室)

徳川忠長の人生

忠長は慶長十一年六月に江戸城で誕生します。そして、元和二年九月、十一歳の時に甲斐国で十八万石を拝領すると元和四年には甲斐一国二十三万石を拝領して国持大名になります。そして元和六年九月に兄の家光と一緒に元服をして忠長を名乗り、同時に従四位下左近衛権中将兼参議という官職を叙任されます。元和八年には信濃小諸を加増され、家光が将軍になった元和九年には従三位権中納言に昇進しています。翌年の寛永元年の七月に駿府城を拝領して、駿河、遠江、甲斐、それから信濃の一部をあわせ五十万石を拝領する親藩大名となり、寛永三年に秀忠と家光の上洛のお供をして従二位権大納言を叙任して以降駿河大納言と呼ばれるようになります。東海道の要衝駿府を抑える親藩大名として秀忠の期待も大きかったと思いますが、寛永八年の初頭から家臣を手討ちにするなどの乱行が始まり、5月に甲斐甲府へ病気療養を名目に謹慎させられます。翌年の十月に改易され上野の高崎に逼塞、翌年の寛永十年十二月に高崎城で自害に追い込まれ二十八年の生涯を終えます。

家光と忠長の世継ぎ争い

世継ぎを巡る家光と忠長の関係は様々な書物に記されます。まず前提として、家光は乳母の稲葉福(後の春日局)に養育され、一方忠長には乳母が付けられずに実母のお江が直接養育したとされています。こういった背景から両親の愛情は忠長に集中して、忠長が利発だったために世継ぎ争いが起きて最終的に家康が断を下して家光が世継ぎになったと一般的に語られています。

その辺の一次資料はほとんどありませんが、春日局が書き寛永十七年に東照宮に奉納されたとされる東照大権現祝詞には、お江の方は家光を憎み、奥さんに頭の上がらない秀忠も同様に、二親ともに家光を憎んだと書かれています。もちろんこれは春日局が書いたものですから家光側からの一方的な視点ですが、それを差し引いても両親の愛情が忠長に集中していたことが感じられます。また、家康の側近の商人後藤庄三郎、もしくは林羅山が書いたとされる駿府記によると、慶長十九年正月五日に本丸の南殿に秀忠やお江、家康が出御をして、そこで能を国千代(忠長)が舞ったと書かれています。その場に家光が居たのかは記されていませんが、同席していたとすれば兄の家光を差し置いて弟が能を大御所に披露したということです。もしかしたらお江の方から、大御所の前で舞ってきなさいと促されて忠長が舞ったのかもしれませんが、幼少期の忠長が聡明活発だったことが伝わります。そういった忠長を、秀忠夫妻や周りの家来たちは世継ぎに相応しいと考えていました。こういった背景には、当時の相続形態にあります。まだ江戸時代の初期の段階では、戦国的な実力優先的な風潮が残っていて能力があるものが家を継ぐことが珍しくなく弟が継いでもおかしくはありませんでした。武家社会の相続に儒教の長幼の序が優先されるようになるのは、社会が安定して秩序ができあがった後の時代です。ほぼ対等に養育されていた家光と忠長でしたが、元和二年九月に忠長が甲斐に領地を貰います。所領を拝領することは、大名として生きることを命じられたと同義で、この段階で世継ぎは家光に決まっていたと言えます。

いつ世継ぎが決まったのか

元和元年八月十七日付と元和二年七月晦日付の島津家久に宛てた本多正純と正信の手紙によると、子どもが居ない家久からの誰か養子をもらえないかという相談に、正純が元和元年の十月に家康が鷹狩りに江戸にやってくるのでその時に上意を得ようという話になります。そして、(忠長を)養子に願った島津氏に対して家康は「あなたは、まだ若くきっと子どもができるから大丈夫」と言って断ります。実際に元和二年に家久には、久光という嫡男が生まれますが「まだ若いから大丈夫」と家康が断ったのは表向きの理由で、見かたを変えれば家光と忠長のどちらを世継ぎにするか決定していなかったからとも考えられます。元和二年に忠長が領地を拝領したことと考え合わせると、元和元年に家康が江戸に来ていた十月十日から二十一日、十一月二十七日から十二月四日の期間に決まったものと考えられます。

大名徳川忠長

忠長は、家臣を手打ちにした暴君のように語られますが、その領国経営に名君めいたところを探せば、天文元年に今川氏輝が安堵し、慶長十年に家康自身も安堵した由緒正しい領地も例外とせずに侍屋敷を建設するなど領主権限をいかんなく発揮しています。また、寛永八年四月一日付の豊前小倉藩の細川忠興の側近貴田半左衛門の書状によると、気を乱した忠長は、附家老の朝倉筑後守に不届きがあるので切腹を命じて欲しいと秀忠に訴状を上げます。それに対して秀忠は、切腹を命じず朝倉筑後守に江戸の屋敷に留まるように言います。それに対して朝倉筑後守は「忠長が家臣を手討ちにしたのは、秀忠や家光に対して謀反とか反逆の意図があったからではありません。私は例え手討ちになっても、どこまでも奉公します」と言っています。また、寛永九年十一月二十日付、忠長が改易された直後の松平重成の手紙では、「自分の身がどうなっても、主人忠長のためと思えば少しも物憂いところは無い」と心情を吐露しています。もちろん、義務的な部分があるかもしれませんが、忠長に主君としての資質があったからこそ語られた言葉なのかもしれません。

忠長の凶行の原因は

寛永八年になると忠長は、側近の家来を手討ちにしたり、傍に仕える少女を切って飼い犬に食わせたり、側近の女中を酒攻めで殺したことが細川忠利の手紙に書かれています。なぜ忠長が凶行に走ったのか、拙著では幼少期に母親の愛情を一身に受けて育ち兄よりも自分が優れ、自分が将軍になるだろうと考えていたことが挫折して、心の奥底に溜まっていた憤懣が酒の力で爆発したと書いています。しかし、元和二年以降の家光と忠長に確執めいたことはほとんどなく、むしろ二人の仲が良かったと見受けられる資料が残っています。まだ家光が将軍になる以前の元和八年、いつ戦争が起きてもおかしくない情勢に日本国内全体が包まれる中、江戸城内にも不穏な空気が漂い家光は難を避けるように附家老の酒井忠利の領地の川越に一か月程滞在します。その後情勢が回復した頃に江戸城に帰ってくる家光を、兄の身を案じた忠長が板橋まで出かけて出迎えます。他にも、寛永六年に疱瘡を患った家光に忠長は見舞いの手紙を送っています。また、秀忠の大御所時代の寛永元年から寛永9年の間、頻繁に茶の湯が催されました。そこに大名を呼んだり、呼ばれたりというように、秀忠が西の丸で催したり、本丸で家光が催したり、或いは大名邸に御成をしたりという具合でした。そういった時に、家光と忠長は茶の湯や能の興行に一緒に参加したり、本丸で家光が催す茶の湯に忠長が訪れたり、忠長の屋敷で催す茶の湯に家光がやって来たりなどある意味蜜月の時代と言える状況でした。しかし、なぜか寛永八年二月頃から忠長は凶行に走ります。寛永八年二月十二日付の細川忠利の手紙には、酒乱であろうと書かれています。しかし、それが二月二十九日の手紙では、どうも酒が原因ではないらしいと書いています。では、なぜそういうことになったのかと原因を考え、素人ながら色々調べたところ統合失調症という病気がございました。統合失調症は思春期から青年期にかけて発症する病気で陽性症状と陰性症状と解体症状という三つの症状があります。陽性症状には、幻覚や妄想が特徴で果ては暴力に発展することがあります。陰性症状は、周囲への無関心や意欲や集中力の低下。解体症状は、支離滅裂な思考や奇怪な行動が特徴です。この症状を鑑みると忠長は、統合失調症の陽性症状を発症していたのではないでしょうか。全くの素人の見立てで、いいかげんかもしれませんが母親に甘やかされて育ったお殿様が気に入らないからと家臣を手討ちにしたという理由では忠長が不憫で、病気が原因であれば同情の余地があるという考えです。統合失調症は遺伝的要因が強く関与しているとされますが、家康や秀忠やお江の方にその症状があったのかはわかりません。ただ、家光は寛永十四年になると年初から体調不良を原因に公式の場に顔を見せなくなります。その症状は、不眠や目眩、無気力や不食で、もしかしたら統合失調症の陰性症状が出ていたのかもしれません。また、従兄弟の越前福井藩主松平忠直は、元和八年十月頃に忠長と同じように家臣の手打ちを始めます。兄と従兄弟の様子から遺伝的な要因も感じます。

徳川忠長と保科正之

忠長の時代から二百年近く後の文化十二年に成立した会津藩家世実紀によると、寛永六年六月二十四日に保科正之が父親の秀忠にはじめてお目見えをしたと書かれています。保科正之は秀忠の乳母大姥局に仕えた侍女のお静と秀忠の間に生まれます。お静は正之を懐妊した後も側室に迎えられず穴山梅雪の奥さんの見性院の元に預けられます。そして、正之は見性院に養育され、七歳の時に信濃国高遠藩藩主保科正光の養子になります。秀忠は正之に会おうとはせずに養育費として保科家に五千石を加増しただけでした。養父となった正光としては正之が秀忠から息子と認められるように、親子の名乗りができるようにと考えて行動します。会津藩家世実紀には、九月に駿河大納言忠長に駿府へ呼ばれ、養い親の正光と一緒に正之は駿府城へ登城します。そこで正光は、秀忠に正之が自分の息子だとお披露目していただきたいと、自分が存命の間にそれを成し遂げられるよう忠長に仲介を願ったと書かれています。ただ会津藩家世実紀は間違っていて、秀忠は生涯正之には会っていません。お目見えしたのは家光で、それは寛永七年六月二十三日のことです。家光は正之が江戸城にやってきた時に、西の丸の秀忠に使者を派遣してあなたの息子が来ているから会ったらどうだと伝えますが、秀忠は会わないと断ります。そして、忠長が保科正之と面会していますが時期が異なります。会津藩家世実紀では寛永六年でしたが、諏訪大社の上社の神主の矢島綱正に宛てた、高遠藩保科家の家老篠田隆吉の極月十六日付けの手紙によると、昨日江戸から飛脚がやってきて、八日に忠長のところに正之が出向いてもてなしを受け、忠長が拝領した秀忠が鷹狩りで仕留めた白鳥、鷹、雁などを忠長の附家老の朝倉筑後守からいただいたと書かれています。正之が忠長に会ったことは間違いありませんが、どうやら駿府城ではなく江戸の屋敷だったようです。日付は十二月八日だったと考えられますが、手紙には年号が書かれていません。この年号を明らかにする決め手はほとんどありませんが、秀忠が鷹狩りに行ったことがヒントになります。寛永年間の秀忠は年末に千葉県や埼玉県に鷹狩りに出向いています。忠長が駿河大納言と呼ばれるのは寛永三年以降で、秀忠が亡くなる寛永九年以前までの期間を検討していくと、それが寛永七年だったことが明らかになりました。つまり忠長の屋敷に正之が訪れたのは寛永七年の十二月の終わりごろです。その時のエピソードが会津藩家世実紀に記されています。正之が登城する時には番人を立たせず、帰る時には普段通り番人を立たせたと書かかれています。なぜそうしたのかという理由を忠長は家臣に語っています。高遠の田舎育ちで礼儀を知らないかもしれない正之の姿を家来たちに見せたくないので番人を退かせた、実際に会ってみると正之の利発な振る舞いに安心して帰りには番人を置いたと忠長が語ったと家世実記に記されています。一次資料で確認することはできませんが、これらを総合すると寛永七年十二月に正之と会い、忠長はその聡明さを見抜いています。実際に保科正之は、朱子学に非常に傾倒して朱子学の解説書を何冊も編纂する程に頭が良い人で、江戸時代の前期の名君の一人に数えられる人物です。そして、その賢さを見抜いた忠長は、この弟を兄上は取り立てて重用し、自分の出る幕はもうないと考えたのかもしれません。そんな気持ちがトリガーになって統合失調症を発症して翌年二月頃からの家臣の手討ちにつながったのではないでしょうか。

忠長の悲劇

忠長は寛永十年十二月に高崎城で自害します。どうやら家光が忠長を追い込んで腹を切らせたことは間違いありません。いままで弟をかばい、重い処分を下さなかった家光が自害を迫ったのにはどのような心変わりあったのでしょう。実は家光は体が丈夫ではありませんでした。寛永十年十月十四日、翌日に増上寺への御成が予定されていて家光は行水をして風邪をひきます。そして、その風邪を拗らせて危篤状態に陥り、家光は次の将軍のことまで口にします。こういったことから家光は危機感を抱きます。自分に万が一のことがあったら、次の将軍になりえる者は忠長です。高崎に幽閉されているとはいえ忠長を担ぎ出す勢力があるかもしれません。そう考えた時に、凶行に走った弟をこのままにしておくのはまずい。もしも、忠長に子どもができてそれを担ぐ勢力が現われてはまずい。そういうことから忠長に子どもができる前に処分しなければいけないと、家光は忠長に自害を迫ったものと考えられます。なぜ忠長が悲劇的だったかというと、命をとられてしまったからです。同じような親藩大名で改易された人(松平忠輝・松平忠直)はいますが、その人たちは、流罪になっただけで命までは取られず天寿を全うしていたからです。

駿府静岡の歴史

Sing2025年1月号

徳川みらい学会 2024年度 第4回講演会

幕藩制成立期の検地と年貢―遠江・駿河の場合―

静岡大学 名誉教授 徳川みらい学会 理事

本多 隆成 氏

講師 静岡大学名誉教授

徳川みらい学会理事 本多隆成 氏

徳川みらい学会第4回講演会が10月25日、しずぎんホール「ユーフォニア」で開催され、静岡大学名誉教授、徳川みらい学会理事 本多隆成氏が「幕藩制成立期の検地と年貢―遠江・駿河の場合―」と題して講演を行いました。本多隆成氏の講演要旨は次の通りです。

(文責:企画広報室)

幕藩制成立期の検地と年貢

慶長5年の関ヶ原の戦いで家康が天下の実権を握り、慶長8年に征夷大将軍に任じられ江戸に幕府を開き幕藩体制が始まります。その体制は、大政奉還に至る260年あまり続き、その支配の経済的な基礎になったのが農村で、総検地を行うことで土地や生産高を把握して可能な限りの年貢収納を行いました。とりわけ、幕藩体制成立期に各国で行われた検地の意義は非常に大きく、今回は、遠江と駿河の事例を通して幕藩制成立期の検地と年貢についてお話をしていきます。

遠州総検地

慶長9年には全国的に総検地が行われ、和泉、三河・遠江・駿河・相模・武蔵・下総・上総・越後などの事例が知られています。また、この年が辰年だったことから、この検地は「辰の御縄」と呼ばれました(検地は御縄打とも言われ、検地帳は御縄打水帳とも呼ばれました)。『静岡県史』で知られる遠州総検地の検地帳は88ヵ村分に及びます。幕領の検地の惣奉行は伊奈忠次という人物で、掛川藩・浜松藩・久野藩などの私領は、それぞれの藩主に施行が委ねられました。ただし、北遠幕領の西手領と奥山領、私領では慶長4年に有馬氏によって太閤検地が行われた横須賀藩領では実施されませんでした。

遠州総検地は、南遠地方と北遠地方で、全く違う検地が行われているため分けてお話をしていきます。まず、南遠地方6ヵ村の検地帳の特色として、第一に田地が圧倒的に多く年貢収納が原則米納による石高制になっていることがあります。例えば、久津部村の検地の内訳を見ると地積で90%、石高では92.8%と圧倒的に田地が多いことがわかります。検地帳の記載を見ていくと、田畠毎に上中下の品位が記載され、それから地積、名請人が書き上げられています。名請人の表記は、徳川検地の特色である分付記載という形式で記され、例えば「太郎左衛門分平三作」という記載は、前者の「太郎左衛門」が分付主、後者の「平三」が分付百姓と呼ばれ、一般的には後者が実際の耕作者です。

梅田村には、慶長9年の検地帳が全6冊の内、本田分3冊と高新田分1冊の原本4冊が残っています。さらに、正保4年に横須賀藩主となった本多利長のもとで新田検地が行われ、その際に慶長検地帳の写しが作成されているため、本田分3冊と高新田分・岡山境分・居屋敷割の各1冊、合わせて計6冊全てが残り慶長9年検地の全容を知ることができます。さらに、この正保の写しは、慶長検地帳の単純な写しではなく正保の分付関係と名請人の状況がわかり、慶長から正保にかけての名請人の推移を知ることができるメリットがあります。これを見ていくと正保期には分付関係が完全に形骸化していて、当時の梅田村は直接耕作者層を中心とする均質化した階層構成をとるようになっていたと考えることができます。実は、正保期よりも20年程後の寛文年間にも各地で検地が行われていて、その結果を見ると直接耕作者を中心とした均質的な階層構成である近世的な本百姓が成立しています。梅田村は一足先に、そういった村落構造体制になっていたと見て良いと思います。

年貢目録と「反取法」

次に田畠の品位に応じた年貢高の確定、村高の確定についてです。遠州総検地でとくに注目すべきは検地奉行人の伊奈忠次によって総検地直後に年貢目録が下付されているということです。遠州総検地では、鵺代村・篠原村・馬ヶ谷村・上山梨村・松本村の5ヵ村分の年貢目録が残されていて、このうち検地帳も残っているのが馬ヶ谷村と松本村です。

当初私は、この年貢目録を年貢割付状と考えていましたが、毎年出される年貢割付状と総検地があった時にしか出されない違いから、割付状というより年貢目録と言った方が良いと考え、そう呼んでいます。5ヵ村に残された年貢目録の内容を見比べると反別の斗代に差があり、たとえば、馬ヶ谷村・上山梨村は上田に8斗5升という高い年貢率が課せられているのに対して、鵺代村では上田に7斗というように違いがあり、屋敷だけは全部7斗で統一されていました。

8月15日付けで馬ヶ谷村の名主百姓に宛てた年貢目録を見ると、田畠の品位毎に斗代という年貢率が決められ、これに地積を掛けて取米が決まるという「反取法」と呼ばれる法式で年貢が賦課されています。この馬ヶ谷村は、慶長9年の検地に基づく年貢高が228石8斗1升で、これを来たる霜月廿日までに皆済するように命じられています。実際は、この年貢高から、寺社領分や不作分が差し引かれ、年貢として収めていました。

北遠地方の場合

南遠地方と打って変わって北遠地方は畠地が圧倒的に多く、年貢が銭納の永高制をとっているという特徴があります。良貨の代名詞のような永楽銭ですが、実際の年貢の納入に際しては鐚銭という質の悪い銭で納入されることが多く、その場合は永禄銭1貫文に対して鐚銭4貫文の換算比率で計算されました。

北遠の8ヵ村を検討したところ伊奈検地の検地帳は永高による二段記載になっている特徴がありました。二段記載の上段には、慶長4年の堀尾検地が前提になった高が書かれていました。堀尾検地というのは、天正18年に小田原北条氏が滅んだ後、秀吉の命令で関東に転封された家康に代わって豊臣系の大名が配置され、浜松に入った堀尾氏によって行われた慶長4年太閤検地のことです。二段記載の下段は、慶長9年の伊奈忠次の実測検地で堀尾検地との増減が記載されました。「入」という記号や永高のみの記載は堀尾検地よりも増えた分、「引」と書かれていれば減った分、「合」の記載は同一を示しました。それから、「落地」という記載があり、これは堀尾検地の時に見過ごされた隠田が摘発されて記されたものと考えられます。北遠の8ヵ村の田畠屋敷の増減をまとめると、8割から6割の増となっている村落があり、検地基準や丈量の強化によって、慶長9年の伊奈忠次による総検地が厳密に実施されたことがわかります。

駿州総検地

駿河の総検地は、同じ年に一斉に行われず慶長9年と慶長14年の二度に分けて行われました。慶長9年は、主に志太郡・益津郡・安倍郡など駿河西部の検地にとどまり、検地帳は36ヵ村分が確認されています。検地奉行は、彦坂元正と一部その親族の彦坂光正が関与していて、山間部は伊奈忠次が行っています。彦坂光正は益津郡や安倍郡にも関わっていて、安倍郡と有度郡の一部には井出正次が関わっています。駿東郡の一部地域は、慶長9年に検地が行われていますが、それは総検地の一環としてではなくて沼津藩の大久保氏の私領検地であったと見られます。

慶長14年の検地は、その年の末に徳川頼宣が水戸から駿河・遠江50万石の大名として駿府城に入るということになり、家康が健在の間は独自に政治を行うということはありませんでしたが、頼宣が駿府城に入る時に慶長9年の検地が全域に及ばず西部にとどまっていたという不備があったということで、未実施だった駿河中部の有度郡・庵原郡、東部の富士郡・駿東郡で実施され、検地帳は現在35ヵ村分確認されています。彦坂光正が中部、伊奈忠次が東部の検地奉行を務めました。各地の検地や新田開発、用水整備など多方面で代官頭として活躍した伊奈忠次でしたが、この東部の検地の後に亡くなっています。

慶長14年の彦坂検地は、「夫免引」の記載が見られるのが最大の特色です。「夫免引」とは、夫役を務める見返りとして検地高の一割が差し引かれて、村高が軽減されるというものです。これが彦坂検地に見られ、有度郡広野村の検地帳と年貢割付状を見ると、検地高から一割の「夫免高」を差し引かれた検地帳の「定高」が、年貢割付状の冒頭に「村高」として記載されています。この「夫免引」で年貢が一割差し引かれることは、百姓にとっては大きな特典でした。

石高制に適した年貢賦課方式「厘取法」

駿河中西部の13ヵ村の検地帳を検討したところ、慶長9年の検地では益津郡・志太郡・安倍郡の西部、慶長14年の検地では有度郡・庵原郡の中部で実施されていることが分かります。そして、その内容から南遠地方ほどではありませんが、平野部の特色として田地が優位で、年貢は米納の石高制をとっています。毎年の年貢割付状が一般化されたのは慶長十年代で、年貢割付状による年貢の賦課は、先ほどの夫免高などを差し引いて決定された検地結果の村高が基準になりました。そして、風損(強風による被害)や川成(洪水による被害)などの災害分、あるいは用水や道路の整備などによる溝代、道代分を差し引いた有高に年貢率を掛けて年貢高が決まる「厘取法」という方式でした。田畑の面積に斗代を掛けて年貢高が決まる「反取法」とは明確に区別された石高制にふさわしい年貢賦課方式でした。改行する

彦坂光正の子(ね)の年(慶長17年)の広野村の年貢割付状を見ると、最初に村高が記され、そこから荒れ地分や川成(洪水)などの被害、田や畑を道にした道代を差し引き、「厘取法」の方式で年貢が賦課されています。そこで確定された142石が、子(ね)の年に収めるべき年貢高となっています。そして、彦坂によって11月17日付で年貢割付状が広野村の庄屋・百姓中に下され、12月10日までに年貢を皆納するよう命じられています。

門屋村の年貢の変遷

安倍郡門屋村の事例から近世初期の年貢の変遷をたどって見ると、代々の領主によって年貢割付状の記載方式に変化があったことがわかります。当初は徳川頼宣領で、発給者は頼宣の付家老で、駿府町奉行兼駿河・遠江・三河の代官であった彦坂光正でした。光正の割付状は元和4年の発給が最後ですが、それは元和5年に徳川頼宣の紀州転封に際して、付家老という立場で紀州に付いて行ったためです。改行する

慶長18年には村高69石9斗5升であった門屋村ですが、元和2年の年貢割付状によると、村高がわずか14石3斗5升に激減しています。そして、その後もその数字が基本的な村高になっています。これは慶長19年に駿府を中心に大雨大洪水に見舞われ、安倍川沿いにある門屋村は安倍川の氾濫によって壊滅的な打撃を被り、災害部分の復旧が叶わなかったことを示しています。

彦坂光正が紀州に移った元和6年以降は、村上三右衛門が幕領の代官になり、徳川忠長が甲斐・駿河・遠江55万石の大名として駿府城に入ってからも引き続き代官を務め、忠長が改易されるとともに別の代官に変わっています。改行する

今回は幕藩体制の経済的な基礎を築いた幕藩制成立期の検地と年貢について、遠江では慶長9年、駿河では慶長9年と14年の検地の実施と年貢収取の実態を見て来ました。幕藩制成立直後の検地ということもあり、慶長9年の検地帳は大切に保管され、今に多くが伝わり、発見されています。

駿府静岡の歴史

Sing2024年12月号

徳川みらい学会 2024年度 第4回講演会

「近世朱印寺領の成立 ー家康~家光」

静岡大学人文学社会科学部 准教授

松本 和明 氏

講師 静岡大学人文社会科学部社会学科 准教授 松本和明氏

徳川みらい学会第4回講演会が10月25日、しずぎんホール「ユーフォニア」で開催され、静岡大学人文社会科学部社会学科 准教授 松本和明氏が「近世朱印寺社領の成立-家康~家光」と題して講演を行いました。松本和明氏の講演要旨は次の通りです。

(文責:企画広報室)

朱印状と朱印寺社

朱印寺社とは、歴代の徳川将軍が発給した朱印状によって、領有が認められた土地を持つ寺社のことです。その土地は、年貢などが免除された寺社領で、売買や質入れが禁止されていました。こうした朱印寺社が全国に4千数百ありましたが、その規模は2万1千石から1石以下までとかなり違いがあったようです。寺社は、土地を安堵される代わりに国家安泰や将軍家の武運長久の祈祷を求められました。年貢が免除される土地は、徳川将軍が安堵した朱印地の他に、大名が安堵した黒印地、そのどちらでもない除地(じょち)があり、その格は誰が認めたかによって差がありました。江戸時代の日本全体の領地の割合は、約75%が大名領、約13%が幕府の直轄領、約10%が旗本の領地、約0.3%が天皇や公家の領地、そして寺社領は日本全体の1%ほどでかなり少ないものでした。江戸時代を通して朱印状は12枚発行されました。初代から15代の将軍が1枚ずつ発行したと考えると数が合いませんが、これは6代将軍家宣、7代将軍家継、15代将軍慶喜の時代には朱印状を出すことができなかったためです。この歴代将軍が発行した朱印状ですが、明治元年(1868)に明治政府より朱印寺社に朱印状の提出要請があり、明治4年には明治政府の寺社領上知令によってすべての寺社領が没収されました。したがって、基本的に寺社に朱印状の本紙は残っておらず、現在まで伝わる実物は非常に珍しいものになりました。

家康と秀忠の朱印状

このような朱印地、朱印寺社ですが地域や国ごとに違いがあり、格式がある大きな寺や神社でも朱印地になるとは限りませんでした。当時の朱印地の分布を調べると、関東をはじめ、駿河、遠江、三河に多く、関東から離れるほど減少していきます。畿内近国まではある程度ありますが、西日本にいくにしたがって朱印地が全く無い国が増えていきます。あの出雲大社や厳島神社のような大きな神社も朱印地ではなく、その地を治める大名が安堵する黒印地の扱いでした。さらに分布に注目すると、大きな外様大名領には朱印地が存在しないことに気がつきます。このことから、徳川将軍が直接、外様大名の領地を寺社に与えないという家康、秀忠期の朱印地安堵のスタイルがわかります。

徳川氏の支配地の変遷と朱印状

朱印地安堵の時期を調べると、関東地域の8割弱が天正19年(1591)に安堵されていて、これは家康の関東入国と連動していると考えられます。甲斐国では全体の8割強が天正11年に安堵され、これは家康が甲信地域に進出した時期と軌を一にします。駿河と遠江は慶長7年(1602)と8年(1603)の安堵が全体の7割を占め、家康の関東転封後に豊臣政権の勢力下になった地域を関ヶ原後に支配下に収めると同時に安堵しています。常陸国は、慶長5年まで佐竹氏の領国でしたが同7年に徳川氏が検地を行った時期を同じくして朱印地が大量に成立しています。同じく摂津、河内、和泉の畿内近国は、元和元年(1615)の豊臣の滅亡後、2代将軍の秀忠の二度の上洛にあわせて朱印状が出されています。このように、徳川氏の支配地の変遷や政権の所在にあわせて発給される時期と地域が異なる朱印状ですが、慶長元年(1648)と2年(1649) に、3代将軍の家光によって、いままで朱印地では無かった寺社に対しても大量かつ広範囲に発給され、全4千数百の朱印地の内約75%がこの時に安堵されました。また、この時に全国の大名領の中に徳川将軍が直接安堵する朱印地が成立しています。このように、将軍が大名領の中にあまねく寺社領を与えることは、他の時代には無い江戸時代固有のありかたです。

家光の新規安堵

この安堵には3つの条件がありました。1つ目は「新しくできた神社やお寺は許可されず古跡でなければいけないということ」、2つ目は「土地の支配領主が徳川家から拝領している拝領高に、その土地が含まれていないことを証明する添証文が必要」、3つ目に「住職や神職が江戸まで出向く必要がある」という中々厳しい内容でした。さらに、この出願が慶安3年6月頃にはもう認められていないことが確認でき、時限立法的な特徴がありました。朱印地は、この後二百数十年続きますが、基本的に新しく与えられることはありませんでした。もちろん、例外はありましたが、それはほぼ皆無と考えられるほどでした。この慶安元年と2年のわずか2年間が、江戸時代を通じて朱印地に成るか否かの分かれ目になりました。

この慶安期の朱印地安堵の背景を考えると、この少し前に国絵図・郷帳が作成されたことが関係していると考えられます。全国の国郡を絵図に仕上げ、土地の高を全て調べ上げていく中で、これまで把握されていなかった土地、検地されなかった土地が浮かび上がり朱印地を与えるきっかけになったのかもしれません。さらに、この少し前の1640年代に土地に関する専門部署である幕府勘定所が成立したこともその要因として考えられます。朱印地について興味深いのが、慶安期の安堵では実際に土地があるかどうかは別問題で、幕府政策と認識の推移の関連の中で寺社領の存在形態が規定されています。10石の土地ならば、10石の生産力があってしかるべきですが、そうでなくても申請のままに安堵しているという特徴がありました。

朱印状と黒印状

将軍が安堵する朱印状と大名が安堵する黒印状、その効果は同じでしたが誰が安堵したかでその格は大きく違いました。それに関連した、播磨国の増位山随願寺というお寺の社領を巡る事件がありました。元和3年(1617)に、姫路藩主の池田光政が因幡鳥取に移され、その後に入ってきた本多忠政という大名が、池田氏が黒印状で与えた寺社領を押収する方策をとり随願寺も79石の寺領も取り上げられます。これに対して、随願寺が幕府に訴え、旧来通り安堵するという将軍秀忠の「御諚」を本多氏側に伝達して解決したという顛末です。そして、その2年後の元和5年には、随願寺に朱印状が発給されました。朱印地と黒印地のどちらも、その効果は違いませんが大名が与えた黒印地である以上、大名にお国替えの可能性があり、新しい領主が変わらずに社領を安堵する保証はありませんでした。実際にそういう経緯で寺社領が没収されている事例があり、それを回避するには大名が入れ替わっても影響をうけない朱印地になることでした。

「海(うみ)石(こく)」にまつわる問題

日蓮が生まれた地に建立された小湊誕生寺が房総半島にあります。海沿いの入り江になった地域で、誕生寺の寺領は湾を巡るように広がり、その一部の10石が、おそらく漁獲高を米の生産高に換算した「海石」でした。この海上の寺領は、戦国の終わりまでこの地域を治めていた里見家の重臣から寄進を受け、その後に里見家本家から加増もあわせて70石の寺領となっていました。それが慶安元年の徳川家光の新規安堵にあわせて70石が朱印地として安堵されることになりました。そしてこれが、5代将軍綱吉の時代に問題になります。代官との問答の記録には、漁業の運上を得るのはお寺に不似合いだから海石はやめた方が良いという代官に、誕生寺が反論して結局幕末までその問題が続き、近所の村ともめ事が頻発します。やはり、これは土地と違い線引きがない海を領地にしているところに問題があると思います。また、家光の朱印状には70石の内の10石が海石であることは一切書いてありません。家光が寺領を安堵する段階で、この10石が海石ということを幕府が把握して70石を与えたとはとても考えられず、領有する70石をそのまま安堵して欲しいという願書を無条件に受理したと考えられます。

朱印状の価値

播磨国の1万石の小野藩で江戸から国元まで領地内の3つのお寺の朱印状を持って帰って来た時の様子が記録されています。朱印状が通る時に門番は羽織袴の正装でその場に下座をして、家老が玄関まで麻裃の正装をして出迎え、殿様も麻裃を着用してそれを拝見したと記録されています。朱印状は、渡す直前まで御朱印蔵に入れて御朱印は三宝の上に置かれる様子から、朱印状の権威の大きさが伝わります。

また、他地域のある寺では朱印状が盗難された事例もありました。金目の物目当ての泥棒が朱印状を収めた漆塗りの箱を持って外に出たが、泥棒にとって朱印状はただの紙切れでその場で捨ててしまったという事件が起き、寺では寝ずの番が始まったという話があり、泥棒とお寺の朱印状に対する認識の違いを端的に示しています。他にも、火事で朱印状を焼失してしまったお寺の住職が発狂してしまったという記録もあります。こういった事例や寺社に残る記録から、いかに朱印状が重要であったかがうかがえます。

朱印状の終焉

寺社にとって非常に重要な朱印状でしたが、明治を迎えその役割を終えます。現在まで伝わっている家康の朱印状を見ると、印があった所に墨塗がされています。吉宗の朱印状は、半分に裁断されて家康と同じく朱印のところに墨が塗られています。国立公文書館のデジタルアーカイブに残る明治初年の史料には、回収した朱印状を一通だけ残し、他は裁断したいという大蔵大輔の井上馨と大蔵卿大久保利通の伺い書があります。まさに徳川家の権威を否定するかの如く、こうして朱印状は終焉を迎えました。

駿府静岡の歴史

Sing2024年9月号

徳川みらい学会 2024年度第2回講演会

「慶長期の家康政権と都市駿府」

静岡市歴史博物館 学芸課長

廣田 浩治 氏

講師: 静岡市歴史博物館学芸課長 廣田浩治 氏

徳川みらい学会第2回講演会が6月19日、しずぎんホール「ユーフォニア」で開催され、静岡市歴史博物館学芸課長の廣田浩治氏が「慶長期の家康政権と都市駿府」と題して講演を行いました。

廣田浩治氏の講演要旨は次の通りです。

(文責:企画広報室)

本日は、大御所家康政権と駿府城下町に関してこれまであまり語られていない事柄について、主に当館所蔵の資料を紹介しながら述べてみたいと思います。それにより大御所家康の政治と都市駿府の実像を考えていきたいと思います。

家康政権と諸大名

まず駿府の家康と各地の諸大名の関係について、「1.家康政権と諸大名」としてお話します。家康の晩年にあたる慶長12(1607)年から元和2(1616)年の駿府城は、家康政権の全国統治の政庁でしたが、諸大名が家康に臣従の姿勢を示す場でもありました。この時期の家康の動向を物語る一級資料に「駿府政事録」があり、当館でも所蔵しています。これは慶長16(1611)年から同20(1615)年の記録で、当館所蔵の駿府政事録は、江戸幕府老中で天保改革を行った浜松藩主の水野忠邦の所蔵本です。これによると、慶長17,18,19年の正月には諸大名が駿府城に登城して、家康に年始のあいさつを行っています。慶長17年正月には諸大名とともに、将軍徳川秀忠、越前福井の松平忠直、越後高田の松平忠輝の名代も駿府城の「前殿」にて家康にあいさつしています。このように家康のいる駿府には諸大名が集まっていました。

次に当館所蔵の元和2(1616)年2月の福島正則書状を紹介します。正則は安芸・備後の大名で豊臣恩顧の大名として知られていますが、このころ駿府におり家康が玉堂の茶入を紀伊の大名浅野長晟に下賜したことを知り、そのことを喜ぶ書状を長晟の重臣浅野忠吉に出した書状です。この茶入は後に水戸徳川家に伝来したようですが、この正則の書状で注目されるのは、この1月末に駿河田中城で体調を崩した家康の病状が全く書かれていないことです。家康は病に倒れたものの、2月には体調は回復してきていました。正則は家康の回復を知っていたので、この書状に家康の病状を書く必要がなかったと思われます。実際に家康はこの年の4月17日に亡くなります。このとき正則は家康の見舞いのため駿府に来ていたのでしょう。そこで家康による茶入の下賜を知り、それを喜ぶ書状を浅野忠吉に送ったというわけです。このように駿府城は諸大名が集まり、家康についての情報を知り、互いに交流し合う場だったのです。

家康の隠居

次に家康が自分の隠居や後継者への世代交代をどう考えていたかにつて、「2.家康の「隠居」」としてお話します。大御所家康がいよいよ「隠居」を考えたのは、元和元(1615)年12月と考えられています。家康は泉頭(現在の駿東郡清水町)に隠居所を建設しようとします。しかし元和2年1月の家康の病気や、隠居所建設に対する人々の「迷惑」のため、家康は泉頭の隠居所を途中で断念します。家康の隠居所は駿府城の二の丸内に変更されました。ともかくこの時期、家康は本気で隠居・隠退を考えていたとみられています。

しかし、これには大きな疑問があります。家康が自分の隠居所を考えている時期にも、なお駿府には多くの家康家臣団が常駐しています。家康は元和2年1月に病気になり、一時は体調が回復するもののだんだん食事がとれなくなり衰弱していきますが、それでも病気のまま駿府城で政務を行っています。病気が進行しても家康は本丸にあり、二の丸に移ろうとはしていません。家康は隠居所の用意は進めていたとしてもただちに隠居する気がなかったのです。この時期に家康が本気で隠居しようとしていたと考えることはできません。

さらに泉頭の隠居所を計画する一方で、家康は十三歳になる孫の竹千代、すなわち将軍秀忠の子で後に3代将軍となる家光の元服と上洛を計画しています。そして竹千代の上洛には家康自身が同行するつもりでいました。この上洛はおそらく朝廷への参内、天皇の対面を企図したもので、鎌倉幕府初代将軍の源頼朝が子息の頼家を伴って上洛した故事や、豊臣秀吉の子秀頼が幼少の身で参内した先例にならったものと考えられます。つまり竹千代に箔をつけ、その将軍後継者としての地位を固めるためのものでした。元服についても竹千代の成長を世に示すためでした。このような後継者の地位確立を家康は自分自身の手で行おうとしていました。

家康自身はもっと長く生きて秀忠・竹千代を後見しようと考えていたのではないでしょうか。そう考えると家康がなぜ駿府を本拠に選んだのか、についてもこれまで語られていない別の理由が浮かび上がります。竹千代こと家光が元服して将軍の後継者になると、間違いなく江戸城の西の丸に住むことになるでしょう。将軍の秀忠は依然として江戸城の本丸にあり続けます。家康は駿府に移ってもしばしば江戸城に出向き、西の丸に入っています。竹千代が元服すると西の丸は引き渡すことになります。そうしたことを見越して家康は江戸城ではなく、駿府を本拠にしたのではないか。つまり、駿府にあって秀忠とともに竹千代を後見することを考えていたのではないか、ということです。そう考えると、ますます家康がこの時期に隠居しようとしていたとは考えられなくなります。

家康の都市駿府

最後に、家康のいた駿府はどのような都市であったのかについて「3.家康の都市駿府」としてお話します。当館所蔵の駿府城下町割図は江戸時代の写しですが、家康の家臣団の名とその屋敷が記されています。家康の時代の家臣団の武家屋敷地は、それ以降の武家屋敷地よりも広く、武家屋敷地が最も広い時代です。この絵図には諸国の大名の屋敷は藤堂高虎の屋敷などの他は、ほとんど描かれていませんが、当時は駿府詰衆という駿府駐在官を置いている大名がいました。大名たちが駿府を訪れ、駿府所に登城するための宿所はどこかにあった可能性はあります。

都市駿府には家康とその家臣、武家、町人、商人が集まり、都市の規模や人口が増加した時代と考えられます。駿府の人口は、スペイン人使節の記録によれば10万、12万とされていますが、人口を過大に見積もっていると思われ信用できません。より信頼できるのは、慶長12(1607)年に日本を訪れた朝鮮使節の慶暹(キョンソン)の記録「海槎録」です。これによれば駿府の戸数は「数千戸」とあります。朝鮮通信使はこれ以後も駿府の戸数について記録を残していて、数千戸という数字はおおよそ信用して良いと思います。これを仮に7,500戸として1戸あたり4~5人とすると37,500人ということになります。家康の時代の駿府の人口は3万から4万くらいではないかと推定されます。現在からみれば人口は少ないように見えますが、当時としてはかなりの大都市だったといえます。東日本では江戸に次ぐ規模の都市だったでしょう。

慶暹の「海槎録」はこれ以外にも駿府について重要な内容が書かれています。駿府の「土地は沃饒、耕耘満畝」すなわち「土地が肥沃で農業が盛ん、耕作されている土地がとても多い」とされています。「城地楼閣、未完築」すなわち「駿府城は建設中でまだ完成していません」。「将倭各領其軍、輸材運石、填閉道路」すなわち各地の大名が家臣を率いて駿府に集まり、駿府城普請のための材木や石を運んでいるため、道路が混雑しているとされています。駿府の町は「区画其址、町条井井」すなわち町の区画が整えられ、町の地割が「井」の字の形をしている、とされています。このように「海槎録」から都市駿府や周辺農村の開発と発展の様子もうかがえるのです。

家康は、このように駿府城と都市駿府を整備しようとしていたのですが、それでは家康は自分の死後の駿府城と都市駿府をどのようにしようと思っていたのか。家康は駿府の大御所政権が永続するとは考えていませんでした。子息の頼宣が大名として駿府城や都市駿府を治める、徳川一門の領国の城・城下町として発展していくことを考えていたと思います。駿府城と都市駿府は江戸に次ぐ東国の要の城、都市だったといえます。そのような城、都市として駿府が続くようにしようとしていたというのが家康の構想だったと思います。

駿府静岡の歴史

Sing2024年8月号

徳川みらい学会 2024年度第2回講演会

「大御所時代の外交」

歴史時代小説家

植松 三十里 氏

徳川みらい学会第2回講演会が6月19日、しずぎんホール「ユーフォニア」で開催され、

歴史時代小説家の植松三十里氏が「大御所時代の外交」と題して講演を行いました。

植松三十里氏の講演要旨は次の通りです。

(文責:企画広報室)

徳川家康と外交

一昨年の12月に「家康の海」という本を出版しました。大河ドラマ「どうする家康」が始まる時期でもあり、かねてから書きたいと考えていた家康の大御所時代の外交をテーマにした作品です。

実は、駿府に隠居した家康が力を入れてたのが外交です。陸の合戦を征して、幕府を開いた印象から、海や外交のイメージはあまりない徳川家康ですが、あえて「家康の海」と意外性のあるタイトルにしました。家康をどのように評価するべきかを考えると、その後に続く平和な時代の礎を築いたところだと思います。そして、その平和を成すために外交は非常に重要な要素でした。

家康の外交は、朝鮮出兵の後始末から始まりました。家康の朝鮮外交、朝鮮通信使についてはこの静岡と縁が深く、ご存知の皆さんも多いと思いますので、今日は触れる程度にしておき、あまり知られていない家康が力を入れたスペイン外交を中心にお話をしていきたいと思います。

家康の外交顧問と言えば、ウイリアム・アダムス(三浦按針)が知られていますが、実際に彼が何をしたのかはあまり知られていません。特にイギリス・オランダとの外交貿易が始まる以前はほとんど注目されていませんので、その点をお話したいと思います。

ただ私は小説家ですので、まるで見てきたように思い込みや、勢いで書くことが仕事ですから、今日のお話にも勘違いがあるかもしれませんので、興味を持ってくださった方は、ぜひご自分で調べて歴史を解き明かす楽しみを感じてください。

貿易と鉄砲

戦国時代以前の日本と海外の接点は、平戸や五島列島の海の民と呼ばれる人たちが、大陸や南方を船で行き来することでアジア貿易を担っていました。

それが戦国時代に入ると、種子島の南のトカラ列島、奄美諸島、沖縄、台湾、フィリピンと連なる島伝いにポルトガルの船が北上してきて、1543年に種子島に鉄砲が伝わります。当時は帆船なので、夏の南風を受けて北上した船がそこで夏を過ごし、秋になるのを待って北風を帆に受けて南下して東南アジアの植民地に帰っていくという航路が確立していました。

鉄砲にまつわるエピソードに、種子島で鉄砲が高く売れて気をよくしたポルトガル船が、次の航路でも鉄砲を売ろうと運んだら、すでに国産の鉄砲ができていた。という有名な話があります。確証はありませんが、いかにもありそうな話だと思います。ただ、鉄砲の生産ができても、火薬の原料になる硝石、弾丸の原料になる鉛が日本では不足していたため、どうしても輸入に頼らざるを得ませんでした。

つまり戦国武将たちは、合戦で鉄砲を使うためには貿易に力を入れる必要がありました。南蛮人渡来図という屏風にポルトガルから来た商人の姿が描かれています。南蛮とは、九州の南の島々のことで、そこから来た人々のことを南蛮人と呼びました。この来日した南蛮人との南蛮貿易は、どうしても地理的に九州の大名が有利でした。そして、商人たちと共に日本を訪れたのが宣教師たちで、スペインとポルトガルは貿易と布教を一体化して、貿易を望むなら布教を認めさせるという形をとり、布教の容認が貿易の絶対条件でした。これは、ヨーロッパの宗教改革に関係していて、宗教改革でイギリスとオランダがカトリックから離れ、激減した信者を新天地で獲得するという思惑がありました。特に南米では、現地で増やした信者を利用して、その国の政権に反旗を翻させて内乱を起こし、そこに本国から軍隊を送って国を乗っ取り植民地化するという流れがスペインの常套手段でした。

合戦続きで人心が荒れていた日本では、新しい宗教が瞬く間に広がり、九州では貿易を目的にキリシタンに改宗する大名たちがたくさん出てきました。大名が改宗すると、家臣、領民たちも改宗するため、九州のキリシタン増加は著しいものでした。

そういった時代に、尾張から現れたのが織田信長です。彼は、鉄砲を大量に使い長篠合戦では武田の騎馬軍団に3千丁もの鉄砲を使い勝利しています。

その後の合戦でも、鉄砲を使うためには硝石と火薬が必要です。しかし、九州に比べ信長の本拠地は貿易に不利な立地で、それを補うために南蛮人を非常に優遇します。南蛮趣味と思われがちな信長ですが、あくまで合戦に勝つことが目的で九州の貿易に対億するための南蛮趣味でした。そして、信長は堺の港を保護して貿易港へと変えていきます。当時鉄砲は、安全な場所から敵を狙う卑怯な武器として、武士が用いる武器ではなく、足軽が使う道具として認識されていましたが、信長は気にせず、画期的な考え方で合戦を変えていきました。

秀吉と家康

徳川家康は、本能寺の変が起きた時、堺にいました。信長の死で堺周辺の勢力図がガラッと変わり、周りを敵に囲まれている状況の中、必死に伊賀の山を越えて本領の三河まで逃げ帰った、伊賀越えのエピソードは有名です。家康が堺にいた理由は、信長に勧められて見物に行ったという話もありますが、どうやら信長に紹介された堺の商人に会いに行っていたようです。家康の領国も九州から遠く、硝石と火薬の入手が困難であり、それを手に入れられるように信長が手を差し伸べたのです。ではなぜ、信長が家康に親切だったのか。実は、堺に行く以前に家康は安土城の信長のところに挨拶に行っています。当時、お城に挨拶に行くことは家臣になるという意味があり、本能寺の変までの短い期間でしたが、徳川家康は織田信長の家臣になっていたのです。信長はその見返りに貿易の道と情報を与えたことにより、そこから家康と西洋の貿易が始まります。

一方で信長の死後、秀吉がその外交の基盤を引き継いで南蛮人を優遇します。しかし、九州を制圧する過程で、長崎がイエズス会の教会領になっていることを知り、秀吉の方針は変化していきます。長崎は有馬晴信という熱心なキリシタン大名の領地で、それをイエズス会に寄進したようです。これをまずいと考えた秀吉は、バテレン追放令を出して宣教師たちを国外に追放して長崎を取り戻します。当初、キリシタンになった日本人の信仰と商人たちを取り締まることはしませんでしたが、徐々に取り締まりを行い、迫害していくことになります。

そして、秀吉の外交は朝鮮出兵へと舵を切っていくことになります。豊臣秀吉という人物について考えると大負けの経験がないことに気が付きます。勝って敵から奪った領土を家臣たちに褒美として分け与えて、また勝って分け与えていく、それが秀吉と家来との関係でした。そういった関係性であるが故に、褒美を出さない状態に不安を感じ、天下統一後も合戦がやめられずに大陸に進出していく要因になったのだと思います。そして、そこが家康との大きな違いで、徳川家に代々仕える家臣たちとの強い信頼関係は、褒美の有無では揺るがず、むしろ家康は身内に厳しく譜代の大名にあまり褒美を与えませんでした。また家康は、大敗した三方ヶ原の合戦、実質的に敗北した小牧長久手の合戦などの負けの経験を教訓にしています。歴史を調べるほどに、失敗がいかに大事であるかがわかります。

関ヶ原の合戦と家康

駿府で幼いころから儒教を学んでいた家康は、儒教の国である朝鮮への出兵を快くおもっていない節があります。だからこそ、秀吉の死の直後から終戦に向けて動き始めたのだと思います。朝鮮半島で厳しい戦況の中で戦っていた武将たちは、終戦を決め引き上げを徹底した家康に感謝し、子供のころから秀吉に育てられた福島正則、加藤清正までもが、家康の味方になっていきました。家康はそういった武将たちを味方にして関ヶ原の合戦へと踏み出していくのです。その関ケ原の合戦の直前に来日したのが、先ほど名前が出たウイリアム・アダムスです。彼はイギリス人ですが、オランダ船に乗って来日しています。オランダとイギリスは、ポルトガルやスペインといったカトリックの国に比べて海外進出が遅れていたので、それを取り戻すためにオランダから五隻の船団を組んでアジアを目指し、その内の一隻リーフデ号にウイリアム・アダムスは乗っていました。遠洋航海の経験が乏しかった彼等の航海は過酷で、リーフデ号だけが現在の大分県の海岸に漂着寸前の状態で到着しました。

アダムスがイギリスに送った手紙の中に、関ヶ原の合戦時に船の大砲で家康の味方をしたと書かれています。言葉通りに意味を捉えると、関ヶ原まで大砲を運んで加勢したように感じられますが、おそらく彼等はリーフデ号で堺の港を封鎖して西軍の海上輸送路を断ったものと考えられます。また、オランダ船が味方に付くことは西軍への警告として、大きな意味を持っていたと想像できます。

関ヶ原の合戦について、家康は短期決戦で決着をつけることを意識していました。その理由は、時間をかけるとスペインが援軍をおくってくるのではなかろうかと懸念していたからだと思います。この辺りは歴史小説家の憶測ですが、西軍には小西行長を初めとするキリシタン大名がいたため、フィリピン経由で援軍を頼む可能性があり、その時間を与えないように短期決戦にこだわったのだと思います。関ケ原の合戦のような内乱につけ込み、植民地化するのがスペインの常套手段で、それをさせないように家康は決着を急いだのです。

ジェズスとアダムス

関ヶ原の合戦の前に、ジェロニモ・デ・ジェズスという宣教師が家康に近づき、布教を条件に二つの提案をしました。一つは、フィリピンからメキシコに向かうスペイン船を浦賀に寄港させること。もう一つが、アマルガム法という最新の銀の精錬方法に精通した技師をメキシコから呼ぶことです。このジェズスの提案を聞いて家康は乗り気になり、浦賀を九州に負けない国際貿易港にする夢を抱いてジェズスに布教を認めました。ジェズスは布教を始めたのですが、待てど暮らせど約束のスペイン船も技術者も来ませんでした。ラテン系で調子のよいジェズスでしたが、約束が果たされずに疑心暗鬼になる家康に危機感を感じ、浦賀にスペイン船を寄稿させるように交渉するためにマニラに向かいました。

そうしてジェズスがマニラにいっている最中に、ウイリアム・アダムスが日本に着き、ジェズスに愛想を尽かした家康は、アダムスを外交顧問に抜擢します。早速、家康はスペイン船を浦賀に呼ぶことを命じて、徳川水軍と協力して浦賀まで連れてくることに成功しました(三浦按針の名の「按針」は水先案内人という意味です)。家康はその次の段階に、船を待つだけではなく、こちらから行けるように太平洋を横断するような船の造船をアダムスに命じます。アダムスは幼い頃に父親を亡くし、造船所に奉公に出ていた経験があったため造船の知識が少しはあったものの、本職は船乗りであるため造船の自信はありませんでした。しかし、日本の船大工が手伝うということで手始めに80tの小型船を造り、続いてサン・ブエナ・ベントゥーラ号という120tの船を造りました。この造船が家康に高く評価され、武士の身分を獲得して、日本人のような着物を着て三浦按針と名乗るようになります。この船が完成した頃に外房の御宿でスペイン船が難破するという事故が起きました。この船は、フィリピンからメキシコに向かう途中で嵐に巻き込まれ、陸に打ち寄せられて浅瀬に座礁してしまいます。その遭難者たちを御宿の人たちが助けるというエピソードです。サン・ブエナ・ベントゥーラ号を貸し与えて帰国の手助けをした家康は、大きな恩を売ったことで今度こそ技術者を連れてくるだろうと考えていましたが、技術者は来ませんでした。実は、秀吉の朝鮮出兵の印象からスペインは日本のことを野蛮な国と警戒していて、日本に国力をつけさせては危ないと考え、新しい銀の精製法教えないようにしていたのです。

岡本大八事件と禁教

約束を果たさないのに、布教の許可ばかりを求めるスペインに家康が苛立っている時に、マカオ、長崎、駿府城下を舞台にした「岡本大八事件」と称される巨大詐欺事件が起こりました。そして、これを機に家康の政策は、キリシタン容認から禁止に転じていきます。

そのきっかけとなったのが、先ほどイエズス会に長崎を寄進した有馬晴信です。事件は、有馬家の御朱印船がマニラで騒動を起こしたことから始まります。取引で揉めて喧嘩が始まりエスカレートしたため、それをポルトガル軍が鎮圧します。特に日本側の被害が大きく60人の死者が出たため、国際問題になりポルトガル総司令官のペソアという人が弁解のために日本を訪れます。その報告が駿府に来て、家康は外交の実務を担当する本多正純にその対応を相談し、その解決に本多正純が派遣したのが岡本大八です。彼はもともと長崎奉行所で働いていたキリシタンで、おそらくポルトガル語も堪能で、仕事がよくできたため本多正純が召し抱え、駿府に連れてきた人材でした。国際問題にも通じているとのことで、抜擢して長崎に送られました。彼の使命は、ペソアを駿府に連れてくることでした。しかし、長崎で待つ間の誤解で、ペソアは駿府に連れていかれると罪人として処罰されると思い込み、自分の船に火を放って自害してしまいました。そして、この出来事を知った有馬晴信はポルトガル側が非を認めたから自害したと認識して、自分は勝ったと考えるようになりました。そんな有馬晴信に接近したのが、駿府から派遣された岡本大八です。有馬家は周辺大名との関りなどから、領土が減ってしまい、事件当時は島原を領有するのみで、旧領の回復を悲願としていました。そんな有馬晴信に岡本大八は、「今回、有馬様はお手柄を立てたので、旧領を回復させることができます。そのために、大御所様に口添えをするので、六千両を出してください」ということを囁きかけたのです。昔の領地を六千両で買えるなら安いものと考えた晴信は六千両を渡し、大八から領収書をもらいます。しかし、いつまで経っても領地回復の話は来ず、不審に思った晴信が大八の主人の本多正純に問い合わせに駿府に出向いたことで事件が発覚しました。事件を問い詰めると大八は罪を認め、安倍川の河原で処刑されます。そしてその後に、晴信も罪を問われて切腹を命じられますが、カトリックのため自害ができず、自分の家臣に首を打たせたというのが事件の顛末です。キリシタンが禁止になるきっかけとなった岡本大八事件ですが、大きな謎が残っています。なぜ大八はすぐにばれるような事件を起こしたのか、そして六千両はどこに消えたのか。私が調べた限りでは、これを解明した研究はまありません。ここからは、小説家の憶測ですが、おそらく大八はポルトガルから大量の武器を輸入することを企んでいたのだと思います。そして、その武器が手に入った後に九州のキリシタンに呼び掛けて挙兵し、ポルトガルから援軍を呼ぶことで晴信も賛同して加わるだろうと考え、有馬家の旧領地にキリシタンの理想郷を作る計画だったのだと思います。しかし、その計画はペソアの自害によってポルトガルからの船が来なくなり、武器を買うことができなくなったことで頓挫してしまいます。おそらく、家康はそれをわかっていたからこそ、禁教に踏み切ったんだと思います。三河一向一揆で若い頃に宗教の団結の恐ろしさを痛いほど理解していた家康は、第二、第三の岡本大八事件の出現を警戒して一気に禁教に転じたのだと思います。

岡本大八事件と禁教

浦賀の国際貿易港化を諦めた家康の外交は平戸に移っていきます。家康が亡くなる前に平戸にオランダ船とイギリス船が相次いでやってきます。この両国は、プロテスタントの国で布教せずに貿易だけを行いたいということで、家康はスペインとの関係を断ちオランダ、イギリスの二国と付き合っていく方針に転じます。当初は、普通の町屋を借りてオープンした商館でしたが、次第に立派な建物を建て貿易の拠点になっていきました。この平戸貿易を推し進めたのが、ウイリアム・アダムスこと三浦按針です。彼はイギリスに妻子がいましたが、結局帰国しませんでした。帰国する選択肢もありましたが、日本を訪れたイギリス船の船長が、三浦按針の日本人的で、幕府寄りの考えを警戒したことで、その船長と上手くいかずに乗船を諦めたのです。家康が亡くなった後、どんどん外交は縮小され、二代将軍秀忠の時代には、いよいよ貿易が縮小され、イギリスがうまみを感じられなくなって、日本から撤退していきました。そういった時代の流れを見届けて三浦按針は、平戸に骨を埋めることになりました。その後に、ポルトガルとの国交が断絶されて長崎の出島が空き、その場所にオランダの商館を移して幕末までそれが続きました。

駿府静岡の歴史

Sing2024年7月号

徳川みらい学会 2024年度第1回講演会

対談「駿府城の天守に迫る」

(公財)日本城郭協会 理事

加藤 理文 氏

静岡大学名誉教授/徳川みらい学会 会長

小和田 哲男 氏

徳川みらい学会の第1回講演会が4月16日、静岡市民文化会館中ホールで開催され、前半に(公財)日本城郭協会理事 加藤理文氏が「慶長期、徳川家康の天守に迫る」と題して講演を行い、後半に静岡大学名誉教授/徳川みらい学会会長 小和田哲男氏と加藤理文氏による対談が行われました。対談の要旨は次の通りです。

(文責:企画広報室)

小和田

先ほど講演いただきました加藤理文さんと慶長期、徳川家康の天守に迫るという内容でお話を進めていきますす。私は、今まであまりにも大きい天守台のため、その天端ギリギリの建物はとても建たないだろうと考えていて、当代記や慶長日記に天守の広さが書かれていたので、それほど大きくない天守であることが当然だと思っていました。それが、今日違う考えをお聞きして驚きましたので、これから加藤さんと議論を深めていければと思います。私自身は、天守台の隅に天守が建ち多門櫓で繋いでいる和歌山城の天守のような姿や、姫路城のように大天守、小天守、乾小天守が天守台の上に立つ姿を思い描いていたのですが、天端ギリギリの巨大な天守の建築が本当に可能だったのでしょうか。

加藤

天守台の天端一杯に建っても不思議ではないと思います。そもそも、天守は天守台の天端一杯に建てるのが普通で、入り口の位置や小天守台を設ける形が江戸城や徳川大坂城と似通っています。なにより、天守台の隅に天守を建てて、周りを隅櫓や多門櫓で取り囲む姿であれば違和感はありませんが、天守台の真ん中に建てている点があまりにも不自然です。

小和田

天守台の真ん中にぽつんと建っていることについては、私も疑問を感じていました。

加藤

しかも、その位置に建てて多門櫓で周りを囲むと、一、二階の廻縁が意味をなさなくなってしまいます。家康としては、この廻縁から富士山を見たいというのが当初の考えだったのではないでしょうか。

もしも、真ん中に天守を建てて廻縁を造るならば、天守台を造っても良いと思います。つまり、天守台の上に、さらに天守台を造れば多門櫓で囲っても縁側は役割を果たしたと思います。しかし、そうしなかったというのが疑問です。例えば15mの天守台を造れば、江戸城や名古屋城にひけをとらない天守になるはずです。天守台に加工していない丸い石を使って急いでいたと推測できる形跡があることから、天守台を造る時間的な余裕がなかったようにしか思えません。

小和田

図を見ると、慶長期の天守台は大きすぎで、本当に天端ギリギリに建てたら想像を絶する大きさですが、実際に建った天守は小さすぎます。私は建築が専門ではないので技術的なことはわかりませんが、天守台の天端一杯の大きな木造建築の天守を建てることは可能だったのでしょうか。

加藤

僕もそれがわからなくて、大河ドラマ「どうする家康」の建築考証をされている三浦先生に聞いたところ「建ちます」と仰っていました。ただし、建物の上部を重くしないために金属瓦を上手く使う必要があるということでした。天守台の天端一杯の天守を建てることは難しくありませんが、例えば名古屋城、寛永の江戸城くらいの大きさに収めず、巨大な天守を造ろうと考えていたかは疑問です。

小和田

やはり、将軍職を息子の秀忠に譲って大御所になることが単なる隠居ではなく、将軍をリードする立場という意味で江戸城より大きいものを造りたい思いがあったと考えると腑に落ちますが、それを技術的に可能だと考えたのは大工頭の中井大和守の申し出があったのかもしれません。

加藤

この大きさの建物を建てるとしたら、事前に建築部材を用意しておく必要がありますね。切ってすぐの木材は使えないので、何年か前から木を切り出さないといけません。

小和田

もしかしたら、その集めていた木材が慶長12年の火災で焼けてしまって、小さな天守に切り替えたのかもしれませんね。

加藤

木材が慶長12年に焼けてしまったというのはありえる話ですね。

小和田

もう一つお聞きしたいのが、先ほどの石垣の話が非常に興味深かったのですが、家康が駿府城の石垣の完成を急がせた理由は何だったのでしょう。

加藤

それが、よくわかりません。ただ、石垣を見ると技術力はあるはずなのに、あまりに未加工で丸石を半裁して隅角をとっていないんです。それを見ると「急いでいた」としか考えようがないんです。しかし、なぜ家康が急いでいたのかが疑問です。

小和田

この頃の家康は豊臣を意識して、戦になった時のことを考えて急いだのではないでしょうか。慶長15年から、名古屋城築城が始まるため対大坂侵略として駿府城の完成が急務でしたが、まさに慶長12年の火災が計算外で、慶長13年の築城を急がせたのではないでしょうか。

家康が慶長8年に征夷大将軍になり、それを二年で秀忠に譲ったことそのものが、豊臣に政権を戻さず徳川が世襲していくことを宣言したに等しく、豊臣は徳川との戦いになるかもしれないと準備を始め、その空気を家康が察して備えに城を造ったのがこの駿府だったのだと思います。候補地は他にもありましたが、駿府を選んだ理由が増上寺の住職との会話の記録に残っています。家康は、駿府を大井川、安倍川、富士川が流れ、箱根山、富士山がある国自体が要害の土地であると評しています。堅固三段という言葉がありますが、国堅固の駿府に城を築くことで豊臣の大軍が押し寄せても防げると考えたのでしょう。

小和田

今日、非常に面白かったのが、必ずしも家康は白い城好みではなかったというお話です。

これまで、私はいろいろな所で、「秀吉好みの黒い城、家康好みの白い城」と話してきましたが、確かに東照宮縁起絵巻に描かれた城は黒い城です。お話を聞いてみて、なるほどと思いました。

加藤

僕の個人的な見解ですが、当時の信長と家康はどのような関係だったのでしょうか。

小和田

清州同盟でありましたが、必ずしも仲が良かったわけではありません。天正7年の築山殿の事件で最愛の妻築山殿と長男の信康が、ある意味では信長に殺されたようなもので、その辺りからギクシャクし始めています。家康の思いとしては、信長が強いから仕方なく下についているだけだったと思います。

加藤

ひょっとして、家康は信長の安土城のような城を造りたかったのではないでしょうか。最後の最後、自分が信長を超えたことを知らしめるために、あえて信長をマネしたという考え方はできるでしょうか。

小和田

おっしゃったように、俺は信長を超えたという気持ちで安土城を意識したというのは、ありえるかもしれません。そして、先ほどの話のように、屋根瓦が鉛で白く輝くと、まさに白雪の富士山と駿府城の白が並び立つ姿を意識したという点にもうなずけます。

加藤

あの天端は、天守を富士山よりも大きく見せる計算の結果だと思います。家康は、富士山と並び立ち、その高さを超えて見える天守にしたかったという意志が感じられます。

小和田

世界文化遺産で国宝の姫路城は、家康の娘婿の池田輝政の城で家康が技術面とお金も援助して建てさせていますので、ああいう城が家康の好みであると思い込んでいました。

加藤

駿府城もそうですが、家康の造った城を見ると、どこまでが家康の采配で造っているのかわからないように感じます。中井大和守に任せっきりで、信長のように意思が見えてきません。もっと徳川家康のお城の資料が残っていてもいいように感じますが、駿府城に関しても当代記などにあるくらいで、信長公記のような丁寧な資料は残っていません。

小和田

よく言われているのは、お城が軍事機密だから秘密を知られたくないというのがあって、伝説的な話では、城ができたら築城関係者が殺されたという話が伝わる。もちろん、大げさな話でしょうが、それに近いものがありました。そういった軍事機密であるからこそ、家康亡き後、諸大名に城絵図を提出させ、幕府が諸大名の機密を一手に握りました。したがって城の機密を公にしないために残さなかったのではないでしょうか。

加藤さんにお聞きしたいと思っていたのが金属瓦についてです。私も各地の城を歩いて、金沢城も鉛瓦を葺いて、北国だから普通の瓦では瓦にしみ込んだ水が凍って割れてしまうから金属の瓦を使っているのだと考えていました。ところが今日お話を聞いて、金属瓦がお城の軽量化になるという点は今まで意識していなかったので、そのお話をお願いします。

加藤

名古屋城の天守の話ですが、あの素晴らしい天守台は加藤清正が造りました。ところが、その天守台の上に建物を建てて、しばらくすると名古屋城があまりに大きく、あまりに重いために傾いてしまいます。それを直すために幕府が石垣を積み直しますが、それだけでは駄目で、瓦を銅葺きに変えることで解決したということです。

小和田

金属瓦にすることで軽量化できることを、今日初めて勉強させていただきました。確かに当代記、慶長日記に瓦が白銅と書かれていて、普通の瓦ではないことは知っていましたが、それほど軽くなるのは知りませんでした。

加藤

軽いだけでなく、見た目が綺麗で屋根全体が輝くという点も金属瓦を使う利点だったと思います。

小和田

伝説では、家康が金ぴかのお城を造ったから、駿河湾に魚が集まらなくなったという逸話があります。事実かどうかわかりませんが、当時の人が駿府城を畏敬や畏怖の念を持ち眺めていた可能性を感じられます。

加藤

お城に金属瓦を使ったのが、家康が最初だと思いますが、どういう経緯でこの金属瓦を思いついたのかということが不思議です。

小和田

ヨーロッパにそういう例がありますかね。日本に来ていた外国人から得た知識という考え方はどうでしょう。金属瓦を家康が、どこで学んだのか興味深いです。

加藤

おっしゃるように外国の人たちが使っていたのかもしれません。しかし、検証は難しそうです。

小和田

慶長12年の天守が焼けましたが、あの時点で出火の原因は判明していたのでしょうか。

加藤

奥女中の失火と資料にありますが、あの時点の記録では、本丸が焼けたと書かれていますが、天守が焼けたとは書いてありません。僕も、初めは天守ができていない段階で、本丸が焼けてしまったと考えていましたが、実は慶長9年から天守を造っているという記録もあるため、その辺の整理ができていません。

小和田

慶長12年の段階で、天守が建っていたのかどうかが問題ということですね。

加藤

そうです。慶長12年に建てた天守なのか、慶長9年の時に建てた天守なのか。整合性を確認して、類型的にやっていかないとはっきりしたことは言えません。

小和田

今日は慶長期、徳川家康の天守がどういう位置づけで、どのように築き始められたのかが、少しづつわかってきました。今後の先生の研究を期待して対談を終わりたいと思います。

駿府静岡の歴史

Sing2024年6月号

徳川みらい学会 2024年度第1回講演会

慶長期 徳川家康の天守に迫る

(公財)日本城郭協会 理事

加藤 理文 氏

徳川みらい学会の第1回講演会が4月16日、静岡市民文化会館中ホールで開催され、(公財)日本城郭協会理事 加藤理文氏が「慶長期、徳川家康の天守に迫る」と題して講演しました。加藤氏の講演要旨は次の通りです。

(文責:企画広報室)

天下人に受け継がれる天守の姿

様々な説がありますが、皆さんが思い浮かべるような天守の起源は織田信長と言われています。それ以前の日本の高層建築は、五重塔、三重塔のような塔が主で、それに三階建ての金閣が続くという状況でした。そういう時代に天守が突如出現したのです。天守の中でも印象深いの三角の屋根の破風という部分だと思います。この破風は、三角形の屋根の上にさらに建物を乗せる斬新な建築によってできます。

安土城には、信長が住んでいた記録がありますが、他の城の天守に人が住んでいたという記録はありません。例えば、大阪城の天守については多くの人が訪れ、案内されていますが、居住施設についての記述は一切ありません。一方、安土城には居住に関する記述がみられます。これが非常に大事で、二条城の御殿を思い浮かべると、一階建ての建物の入り口に近いところに対面所があり、奥に進めば将軍家しか入れない居室があるという構造で奥に進むほど立ち入ることができる人物が限られていきます。天守はそれを、上にしていったものとイメージしていたいただければと思います。それ以前は、奥に奥に進む建物を、上に上にと変えたのが天守です。

天守のイメージと格式

天守を信長が天下統一のシンボルにしたため、後に続く秀吉も真似て大阪城を皮切りに、次々と城を造っていきます。その一つが、都に作った聚楽第です。聚楽第図屏風によると、聚楽第天守には金箔瓦が使われていたことがわかります。金箔瓦は、安土城で初めて使われ、後の天下人たちに受け継がれていきます。聚楽第の発掘調査では、かなりの数の金箔瓦が見つかり、面白いことに再利用された瓦が多く見つかっています。信長の安土城は、そのために新調された新しい瓦を葺いていますが聚楽第の金箔瓦は京都の町屋のお寺の瓦に金箔を貼って再利用したものがかなり混じっています。これは、大阪城、聚楽第、伏見城、名古屋城と秀吉が次々と城を築き、秀吉配下の武将たちも城を造ったため、瓦の製造が追いつかずに不足したためです。聚楽第行幸図屏風には、スマートで真っ白い天守が二つ描かれています。天守の最上階は、幕で覆われた姿で描かれているのは、行幸している天皇を上から見ないようにするためです。あくまで絵画資料ではありますが、黒いイメージがある秀吉の城の中にも、白いものがあった可能性を示唆しています。当時の天守の外壁は、土壁の外側に板張りをする下見板張りと土壁の表面を白く美しい白漆喰で仕上げる白漆喰塗籠で造られていました。下見板張りは水に極めて強く、白漆喰は見た目が綺麗ですが水に弱いという違いがあります。どちらを採用して築城するかは、好みでしかありませんが、天正後半から文禄にかけて下見板張りの天守が多く造られました。

前述のように、天守の特徴として最初に挙げられる破風は、安土城から始まる天守の系譜の中で城の格式を高める要素として重要視され、多くの破風を備えた天守が誕生しました。

このように天守のことを考え、知っていくことが、慶長期の家康の城の姿を解き明かすヒントになっていきます。

家康の天守、徳川幕府の天守

徳川幕府の天守について、大坂夏の陣図屏風には西の丸に入って家康が建てたと考えられる天守が描かれています。下見板張りの四重天守で、これが資料に見える家康の最初の天守です。その後、天下を取った家康は京都に二条城と目される方形単郭の天守は、白い五階建てで廻縁があり、たくさんの破風を備えた天守でした。そして、壁は塗籠めずに、壁が見える天守を造っています。当時、すべてを塗り上げてしまうのは土蔵と同じで壁も柱も塗籠める造りは格式が低いと考えられていました。洛中洛外図屏風の家康が築いたと言われる伏見城を見ると、二条城天守とよく似た白い柱が見える天守で、破風を使った五重天守です。信長の安土城、秀吉の大阪城、聚楽第とは違い、スマートで柱を綺麗に見せた最上階に廻縁がある姿は、徳川幕府が都に造った天守に共通しています。こういった天守を家康が好んでいたかは定かではありませんが、徳川幕府の威厳を示すことに重きを置いていて建てられた幕府の城であったと考えられます。そして、駿府城こそが家康が本当に造りたかった天守と考えることができると思います。

駿府城天守は、三度建てられた

家忠日記や当代記などの記録から、駿府城の天守は三度建てられていることがわかっています。天正14年から家康が造り始めた天守は、天正17年の段階で石垣を積んでいて、翌18年には小田原攻めを仰せつかるとい状況から、完成を前に家康が転封になり未完成だった可能性が高く、その天守台の上に中村一氏が建てた駿府城が初めての天守だったと考えられます。発掘調査の結果を見ると、その天守は慶長9年の地震で破損倒壊しています。その地震の規模は大きく、浜松城、掛川城、横須賀城からも被害の痕跡が調査で確認されています。大御所家康によって建てられた二度目の天守は慶長12年の火災で焼失してしまい、その後に本日取り上げる慶長の天守が建ち都合三度、駿府城天守が建てられた可能性が資料から見られます。

駿府城天守台

発掘された慶長期の天守台の様々な記録を見ながら考えていきたいと思います。

天守台の石垣は、自然石を方形に加工して石材間の隙間に間詰石を詰めて丁寧に積まれています。しかし、一部慶長12年以後に積まれた石垣にも関わらず、天正期の石垣の石材を再利用して半分に割って積んだような、当時として未加工名な石が積まれています。おそらくこれは、何らかの理由で家康が城の完成を急ぎ、石を積む手間を省いたからであると考えられます。この天守台の石垣は、天守が焼失した後も江戸中期以降の積みなおしの跡が見られ、幕府によって大切にされ、幕末までその姿を残しています。

静岡県立中央図書館に残る駿府城天守台跡図によると天守台は約48m×50mの広さで、その数値が正確であることが発掘調査で裏付けれらています。まず天守台は、その天端一杯に建物が建つことを前提としたもので、隙間を空けないことが普通です。当然、駿府城の天守台も天端いっぱいに建物を建てるはずですが、何らかの理由でそれができなくなって真ん中にポツンと天守が建ちました。本来、天守台いっぱいに建てるはずの設計図をそのまま縮小して建てたのではという気がしてなりません。

天守の構造は、旧式の望楼型と新型の層塔型があります。望楼型は、入母屋造りの建物の上に望楼を乗せる構造で、層塔型は塔と同じように同じ形の建物を積み上げていく構造です。層塔型は、あらかじめ部品を造る非常に効率的な天守ですが、破風がなく天守らしくないという欠点がありました。層塔型が誕生して間もない慶長の早い時期には無破風の天守が建てられましたが、天守らしくないため層塔型の天守にも破風をつけるようになっていきます。東照宮縁起絵巻の駿府城は、多くの破風が付いた黒い姿に描かれています。

巨大な天守台に、家康が建てたかったものは

慶長日記に書かれている駿府城の天守は、10間(約18m)×12間(21.6m)で、それほど大きな天守ではなく、天守台の大きさを考えると非常に小さな建物です。しかし、その内部は非常に素晴らしく、1階と2階の四方に欄干があり廻縁がまわっています。そして、3階~6階の瓦は白銅と書かれています。これは、銅と錫の合金の金属瓦のことです。これが非常に重要で、木製の瓦に薄い金属を巻く金属瓦は、通常のいぶし瓦に比べ非常に軽い特徴があります。信長と秀吉が天守にふんだんに使った金については、6階の軒瓦に滅金、鯱黄金とありますが、それほど多く使っていなかったようです。家康は金を使う代わりに、金属を使うことで金以上に眩しく銀色に輝く天守を思いついたことがその理由です。また、非常に軽い金属の瓦を使用した理由は、天守台一杯に巨大な建造物を建てたかったからだと思います。安倍川を渡って、日本一の富士山よりも高く見える銀色に輝く天守は、大御所の権威を示すのにこれ以上ないものだったと想像できます。おそらく、この天守台の大きさは、それを計算したものだったと推測できます。私は建築の専門家ではありませんので、大河ドラマ「どうする家康」で建築考証をされていた三浦正幸先生に聞いたところ、金属を使えば天守台一杯の巨大な天守は建てられるということでした。もしかしたら、ものすごく巨大な駿府城天守閣が静岡にあった可能性があるということをお判りいただけたらと思います。

駿府静岡の歴史

徳川みらい学会 2023年度第6回講演会

今こそ生かしたい徳川家康の叡智

静岡大学名誉教授・文学博士

小和田 哲男 氏

徳川みらい学会会長

Sing2024年5月号

徳川みらい学会の第6回講演会が2月3日、静岡市民文化会館大ホールで開催されました。

徳川みらい学会会長の小和田哲男氏が「今こそ生かしたい徳川家康の叡智」と題して講演しました。小和田氏の講演要旨は次の通りです。

(文責:企画広報室)

平和と不戦の思想

大坂夏の陣の後、国内から大名同士の戦いがなくなった時代を、徳川260年の平和と呼びます。戦国100年、150年とも言われる長い戦乱に終止符を打って訪れた元和偃武の時代。偃武とは武器を蔵に収めて使わないという意味で、戦をしない宣言として捉えることができます。そして、それを表しているのが武家諸法度です。この第一条は、文武両道の重要性を訴える内容ですが、これは早雲寺殿廿一箇条という伊勢宗瑞の家訓に出てくる言葉と全く同じで、私は家康が北条早雲の文章を読み武家諸法度に生かしたと考えています。もう一つ、家康の平和を体現しているのが善隣外交です。秀吉が無謀な朝鮮出兵で豊臣政権を弱体化させた教訓から、朝鮮と友好関係を築くことを目指した外交政策をとりました。この、元和偃武と善隣外交の二つが徳川260年の平和の鍵で、いまだ戦争がなくならない現代の人々が学ばなければならないことだと思います。

人命尊重の徹底

まず、戦国時代は人命が軽かったという前提があります。戦国時代を調べると、初期の戦では死者が100人、200人くらいでした。しかし、戦の規模が大きくなるにつれ1万、2万もの人が亡くなるように変化していきました。研究者によって異なりますが、一般的に戦国時代の人口は1,500万~1,800万と言われています。そういう時代に一度の戦いで1万、2万の人が亡くなっているというのは、いかに人命が軽かったのかということです。家康は、17歳から亡くなる一年前まで戦に出ています。そして、その日々の中で家族、家臣、大切な人たちを失ってきました。そういった経験をしてきたからこそ、いかにして戦のない時代を迎えられるかを考え抜き、それを実現させたのです。

戦乱が終わり、戦に動員されて人を殺すことを仕事にしていた武士たち、そして戦に振り回されていた農民たちが農業生産に力を入れれるようになりました。日本の水田は、山の斜面を利用して谷の水を引いて作る谷田が主流でしたが、灌漑によって大河川流域に水田をもたらす新田開発が進みます。これによって徳川政権が樹立されてから日本の人口は増え続け、戦国時代には1,500万~1,800万人だった人口は、100年後には3,000万人近くまで増加しています。つまり家康により人々が食べていける時代が築かれ、ひもじさの中で失われる命を守ったと考えることができます。

征夷大将軍に任官した直後の慶長8(1603)年3月27日付で、「百姓むさところし候事御停止也。たとひ科ありとも、からめ取、奉行所にをいて、対決の上可被申付事」という法令を出しました。これは、「切り捨て御免」という言葉があるように、たやすく殺されていた百姓の命を大切なものとして扱うように世の中に訴えた内容で、この宣言を将軍就任直後に出したことからも、命を大切にする家康の信念に近いものだったと考えられます。

文明国家・教育国家への道を開く

家康が教育を重要視したのは、自身の経験によるところが大きかったと考えられます。その一つが太原雪斎から手ほどきを受けた教育です。8歳から19歳までの今川家での人質時代(一般的な人質のイメージとは違い、大事に扱われていました)に、今川義元の軍師雪斎から教えを受け、兵法や「人の上に立つ者の努めは何か」まで厳しく教えを受けたのだと思います。そして、その時期には雪斎によって駿河版という印刷事業が駿河で行われています。それを間近で見て学んだ家康は多大な影響を受け、大御所として駿府に隠居してきた後に印刷事業に着手しています。

本好きの家康は駿府城に駿河文庫という私設図書館を作りました。そこに古今東西の書物を集め、それだけでは飽き足らず貴重な本の写しをとらせて所蔵しました。さらに、囲碁将棋、能の隆盛に大きな役割を果たしています。これらも、今川義元の時代に駿府で盛んにおこなわれていたものです。若い頃に培った知識と経験を、晩年にまた生かし、文化的な復興に寄与している点も家康の叡智として受け継ぐべきことだと思います。

節約と粗食、健康維持

家康の麦飯好きは有名で、ある時、気を利かせた家臣が茶碗の下に白米を盛り、上に麦飯を散らしたご飯を出したところ、「本当の麦飯が食べたい」と怒ったエピソードが伝わっています。また、家康の趣味は鷹狩で、大御所時代はかなり頻繁に鷹狩に出かけています。鷹狩というと、馬に乗って鷹を飛ばせて、その鷹が獲物をとると家臣に取りに行かせるというイメージですが、鷹匠から直接話を聞くと、鷹を飛ばせた家康は、馬から降りて鷹が獲った獲物に自ら走り寄って押さえたようです。家康は日常的に野山を駆け回っていて、それが健康法の一つになっていたと考えられます。他にも、夏に近くの川で泳いでいたことや、柳生新陰流の稽古もしていましたので、日常的に体を動かし続けたことが長寿に結びついたと考えることができます。もう一つ、家康の健康維持に欠かせないのが漢方薬です。家康は自ら漢方薬の調合を行っていて、久能山東照宮の博物館には、当時の家康の漢方薬が入った器が伝わっています。家康の蔵書には漢方薬の書物も揃い、それらで日々勉強していました。このようなことからも、家康の勉強熱心さが改めて感じられます。日々の運動と漢方薬、そして粗食が家康の長寿の秘訣であったと考えられます。

家康の人材育成に学ぶ

徳川家の飛躍を支えた家臣たちですが、それを育て、活かしたのは家康であるという側面もあります。徳川家臣団というと酒井忠次、石川数正、本多忠勝といった三河譜代の印象が強いですが、それだけではありません。領国が大きくなるにつれて滅ぼした大名家の人材を上手く取り込んだことも家康の成功の秘訣です。同じ時代に活躍した織田信長は、自分に敵対した者を許す度量がありませんでした。有名なところでは、武田勝頼を討ち、甲斐、信濃を手中に収めた時の織田家家臣を見ると「武田の遺臣を採用するな」という指令が下されていたと勘ぐらせるような動きをしています。そして、その後の一揆の被害などを考えると、敵対していた武田の元家臣たちを排除した結果、かえって大変な目にあってしまったという有様です。それに比べ家康は対立した勢力の元家臣を積極的に雇い入れています。当時、最先端の今川、武田、北条から人材を取り込んだことが徳川家の発展に結びついています。そして、永禄6~7年の三河一向一揆で刃を向けて敵対した本多正信を許し重用したことも家康の凄いところだと思います。家康は「人の長所をとれ」という言葉を残しています。これは『徳川実紀』という幕府が編纂した歴代徳川将軍家の列伝の付録に記されていて、「好みに左右されずに、その人が何を長所にしているかを見極めて仕事を命じろ」という内容で家康の人材観を表している名言です。私はこうした人材観のルーツが三方ヶ原の戦いにあると睨んでいます。武田軍2万5千に攻められた徳川軍はわずか8千。野戦で勝ち目がない戦力差に、家康は浜松城に籠城するつもりでした。しかし、一枚も二枚も上手の信玄の策略で、武田軍は浜松城を素通りして三河方面に進む素振りを見せます。これにあわてておびき出された家康は大敗を喫してしまうというのが戦の顛末です。この時に家臣たちの犠牲の上に命拾いした家康は「家臣に助けられた」という思いを抱き、「家臣こそが我が宝」と考えるようになります。それを表したエピソードがあります。秀吉を囲んで五人の大老が雑談をしている場面で、それぞれの家の宝の話が始まり、毛利輝元、上杉景勝らが秘蔵の宝を紹介していく中、秀吉が家康にも宝は何かと問いかけます。家康は「我が家には、私のために命を捨てることができる500人の家臣がおり、これが私の宝です」答えたと伝わっています。家康は、武功派だけでなく、吏僚派という内政に精通した家臣も揃え、戦国合戦が盛んな時期には本多忠勝、榊原康政、井伊直政らが躍動して、戦のない時代には本多正信、本多正純といった吏僚派が存在感を示すというようにタイプの違う家臣が、それぞれに力を発揮する適材適所の人材活用をしていたことも家康の成功の秘訣であると考えられます。

先を行く者たちから学ぶ

信長、秀吉、家康の順番がどこかで変わったていたら戦国の争乱はもっと長く続いた可能性があります。信長と秀吉の存在があってこそ徳川260年の平和が維持できたといっても過言ではありません。家康は、先を走っていた信長と秀吉の良いところ、そして失敗から多くを学んでいます。まさに、歴史を学ぶ意義としてよく使われる「前車の覆るは後車の戒め」ということわざのとおりです。前を走る者がいるからこそ、同じ失敗を避けることができるという歴史の学び方です。それを実践した家康は、信長の能力本位の人材抜擢、秀吉の戦わずして勝つ戦略を学び実践しています。同時に、敵対した相手を徹底的に排除する信長の失敗、無謀な朝鮮出兵に踏み切った秀吉の失敗から学び、同じ轍を踏まないように学びを生かしたからこそ、長い平和の時代の礎を築くことができたのです。

激動の戦国時代を生き抜き、平和な時代を築いた徳川家康の75年の生涯には、現代にも通用する叡智が無数にちりばめられています。「前車の覆るは後車の戒め」の言葉どおり、その叡智を生かすためには、歴史を知ることから始まります。これからも、この駿府、静岡で徳川家康75年の生涯を丹念に追い求めて、明らかにしていきたいと思います。

Sing2024年4月号

駿府静岡の歴史

徳川みらい学会 2023年度第6回講演会①

神となった家康公

久能山東照宮 名誉宮司

久能山東照宮博物館 館長

落合 偉洲 氏

徳川みらい学会の第6回講演会が2月3日、静岡市民文化会館大ホールで開催されました。

第1部は、久能山東照宮名誉宮司の落合偉洲氏が「神となった家康公」と題して講演し、第2部では、徳川みらい学会会長で静岡大学名誉教授の小和田哲男氏が「今こそ生かしたい徳川家康の叡智」と題して講演しました。落合氏の講演要旨は次の通りです。

(文責:企画広報室)

神とは

広辞苑を開いて『神』の項目を見ると、「人間を超越した威力を持つ、隠れた存在」「人智を以て計ることのできない能力を持ち、人類に禍福を降ろすと考えられる威霊」「人間が畏怖し、また信仰の対象とするもの」「日本の神話に登場する人格神」など、様々な概念が書かれています。

その中の一つに「神社などに奉祀される霊」という記述があり、久能山東照宮に御祭神として祀られている徳川家康公は、こちらにあたります。

久能山東照宮

久能山東照宮は南南西の方角を向き、ちょうど真正面に御前崎があります。真後ろには富士山がそびえ、久能山と富士山を結ぶ線を延長していくと家康公の先祖の発祥の群馬県世良田の世良田東照宮があり、その線は日光東照宮に至ります。日光東照宮は、江戸がある南の方角を向き江戸城を守るように建っているという位置関係にあります。

家康公は、久能山に西を向いて埋葬するようにと遺言を残しました。久能山から家康公が見つめる西の方角には、最後の10年を過ごした駿府城が、その先には鳳来山東照宮並びに家康公の父母が籠もり子宝を祈願した鳳来山鳳来寺が、さらに徳川家の菩提寺の大樹寺、岡崎城がほぼ一線上にあり、そして京都に至ります。

久能山東照宮は、本殿と拝殿を石の間で繋ぎ一体化する権現造という様式で、本殿・石の間・拝殿を一つにまとめて社殿と言います。家康公が亡くなられた直後は、御霊を大明神として祀る葬儀が進んでいましたが、天海僧正が大明神の神号が贈られた後に豊臣家が衰退したため縁起が悪いと意見を対立させて、その結果、薬師如来の化身である大権現として祀られることになりました。創建当初の本殿は、東照大権現を中心にして、左に山王権現、右に摩多羅神が祀られていましたが、明治時代の神仏判然令で、本殿の正面に徳川家康公、その両脇に織田信長公と豊臣秀吉公が祀られる現在の久能山東照宮へと変わりました。

境内の日枝神社も、元は東照大権現の本地仏である薬師如来の仏像を祀る本地堂でしたが、こちらも明治政府の神仏分離の政策で薬師如来の仏像を大谷の大正寺に移し、大山咋命を祭神とする現在の日枝神社になりました。

日本の神様の性質と特徴

日本の神様は多神で、他の神を否定しません。神は、山・川・樹木・岩石などの自然物や鏡、太刀などのご神体に憑依します。神社には必ず御神体がありますが、人の目に触れない伝統と歴史があり、宮司が就任する時に確認する程度でご御神体と対面することはほぼありません。

神と人の関係は、冬の夜の山で焚火を囲む人々に例えることができます。火は、辺りを照らし、人々を暖め、時には調理にも使え、厳しい自然の中で拠り所となるものです。しかし、それを享受するばかりで薪をくべなければ火は勢いを失い、人々はその恩恵にあずかれなくなってしまいます。神社でお祭りをしたり、壊れた社殿を修理したりすることが、まさにその薪をくべる行動です。また、松明に火を移し別の場所で火を守っていくことは、まさに神様の御霊を移すご分霊です。神明神社・八幡神社・稲荷神社など、全国の様々な場所で見ることができますが、それは元の神様をご分霊して全国に広がり、それぞれの地域を守っていただいているという関係です。

徳川家康公の御霊も、久能山に運ばれて葬儀をする前に鏡へと移っていただき、ご遺体をお墓に埋めたのが久能山東照宮の始まりです。それから約1年が経ち遺言通りに、まるで松明に火を移すようにお祀りしていた御霊を分霊して別の鏡に移して御神輿に乗せて日光へ運びました。炎はどこでも同じであるように、神様の力はすべて同じです。

先人たちも神と人との関係を様々に表現していて、貞永(御成敗)式目という鎌倉時代の武士の規則書の第一条には、「人は神の敬いによりてその威を増し人は神の徳によって運を添う」とあります。神様は人々が崇敬することで力が強くなるため、自分の御利益だけをお願いするのではなく、崇敬の真心を寄せて尽くすことで神のご加護があり、運を添えていただけると書かれています。

家康公の遺言と東照宮

元和2(1616)年4月2日に徳川家康公が、駿府城に本多正純、南光坊天海、金地院崇伝を招き、自分が死んだら体は久能山に納め、葬儀は増上寺に申し付け、位牌は三河の大樹寺に立て、一周忌を過ぎたら日光山に小さき堂を建て勧請せよと遺言を残しました。

そして、同年4月17日に駿府城で薨去された家康公は久能山に移され、19日に吉田神道によって御霊を鏡に移されて新しく建造した仮の御殿に納められました。元和3年3月15日に家康公の御霊を別の御鏡にご分霊して御神輿に収めて久能山を出発し4月4日に日光に到着、8日にご神体を日光の奥の院の岩窟の中に安置し14日に仮殿に移して祀り、一周忌にあたる17日に神様が本殿へ移っていただくための本殿遷座祭、正遷宮が行われました。そして、元和7年に木造の多宝塔と拝殿からなる奥社が完成しました。当時の奥社の拝殿と木造の多宝塔は、寛永年間に群馬県の世良田に移築され世良田東照宮が創建されました。明治の頃に多宝塔は無くなりましたが、拝殿は現在も世良田東照宮の拝殿として伝わり、現在は重要文化財になっています。

歌に隠された家康公のご遺体のゆくえ

天海僧正が久能山から日光東照宮に御霊を移す時に詠んだ「あればある、なければなしと駿河なる、くのなき神の宮遷しかな」という歌があります。何を詠った歌なのか謎とされていましたが、「くのなき」を「躯のなき」に置き換えることで「躯のなき神の宮遷し」つまり「ご遺体の無い神様の宮遷し」といっていると解釈できます。なぜ、そう詠ったのか理由を考えると、東照大権現という神の完成にはご遺体がなければならないと天海僧正は固執しますが遺言に背くことはできないため、遺体を日光に運んだように見せかけます。しかし、当の家康公には嘘はつけないので、「ご遺体は残し御霊だけを移します」と詠ったのだと思います。

世良田東照宮に移された拝殿は、元々は日光東照宮の奥社で将軍、御三家のみが昇殿を許されました。この建築を手掛けた大工は、二条城や江戸城天守閣を築城した中井大和守正清で、53歳の時に久能山東照宮の社殿を造った後、すぐに日光でこの社殿を造り55歳で亡くなりました。久能山東照宮の廟所は元々木造の建物でしたが、家康公のお墓を後世に残すために寛永18(1641)年に幕府主導で石造の建物に造り替えられました。もし家康公のご遺体が日光に運ばれていたのならば、亡くなった25年後にこの場所に墓を造る必要はなく「埋葬して1年後に日光に移した」と石標を1本建てればよいのに幕府が莫大な費用を掛けてまで造ったことは非常に重要だと思います。久能山の石造御宝塔を追うように、その翌年に日光でも御霊を入れる石造の御本社を造っていますが、それは後の地震で崩れ、唐銅製(金・銀・銅の合金)の御宝塔に改鋳されて今日に伝わっています。こちらに掲げられている看板には重要文化財の御宝塔、廟所ではないはずですが、括弧書きで御墓所と書かれています。日光東照宮の奥社は、墓ではなく久能山から御霊を最初に移した所です。この御宝塔が廟所ではなく神社である証拠として、ここでお祭りをしているということが挙げられます。久能山東照宮では、神廟を神様の遺骸を埋葬してお祀りする家康公のお墓という扱いをしてきて、その前ではお祭りをしません。天海僧正も、お墓はお祭りをする所ではないと言っています。元和3年3月15日に、御神体(御分霊)だけでなく御遺体も日光に移されたと仮定した場合、その直後、一周忌にあたる4月17日付で久能山の家康公廟所前に奉献された各大名の石燈籠の説明がつきません。

静岡商工会議所 企画広報室